La grève qui s’est tenue hier en France est d’une signification qui n’aura échappé à personne. Tout tourne autour de la SNCF surtout, avec comme question : doit-il exister des secteurs à l’écart du sort de chaque salarié dans le pays ?

La grève qui s’est tenue hier en France est d’une signification qui n’aura échappé à personne. Tout tourne autour de la SNCF surtout, avec comme question : doit-il exister des secteurs à l’écart du sort de chaque salarié dans le pays ?

On comprend que la question revient à se demander s’il doit exister des couches privilégiées ayant davantage d’acquis sociaux. Pour des raisons historiques, c’est ainsi que les gens se la posent, avec raison.

Car si l’on est réellement de gauche, on sait que le capitalisme peut reculer, mais ne s’aménage pas, et qu’il repart toujours à la charge. L’idée de secteurs protégés formant un État dans l’État est un fantasme de fonctionnaire et donc, osons le dire, de syndicaliste.

Avec tout ce que cela signifie de stupidité, de négation intellectuelle, de refus de changement culturel, également de parasitisme éhonté.

Avec tout ce que cela signifie de stupidité, de négation intellectuelle, de refus de changement culturel, également de parasitisme éhonté.

Si l’on veut changer le monde, alors on voit aisément que les syndicats, CGT compris, sont un obstacle. Ils ne veulent pas du changement, ils ont des mœurs réactionnaires, ils font un fétiche d’une vie de salarié qui, pour quelqu’un de gauche, est entièrement borné et doit être dépassé.

Ils sont corporatistes, ils font le jeu de la vie quotidienne dans cette société, ils participent à la reproduction de l’économie fondée sur le profit.

Les travailleurs du privé le voient bien et ne sont nullement attirés par quelque chose qui, somme toute, ne les concerne pas.

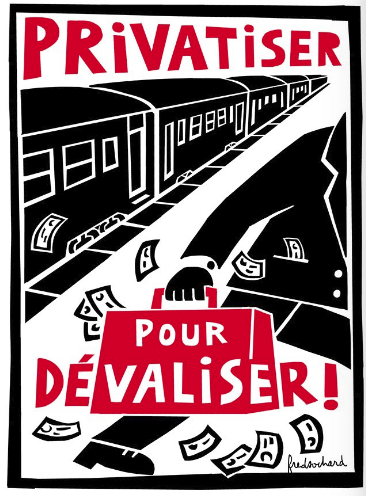

Mais, inversement et pareillement pour des raisons historiques, l’attaque d’Emmanuel Macron contre un secteur « à part » se veut également une attaque contre les droits sociaux en général.

Faut-il alors se placer sous l’égide du général Jean-Luc Mélenchon, qui tel un Napoléon Bonaparte entend faire vivre la « grandeur française » ? Sans nul doute que non. Cependant, on peut voir quelque chose de relativement vivifiant à la mobilisation hier d’un peu moins de 400 000 personnes.

35,4% des cheminots, 14,54% des enseignants étaient en grève ; les chiffres sont 12,80 % dans la fonction publique d’État, à 8,11% dans la fonction publique territoriale et à 10,9% dans la fonction publique hospitalière.

35,4% des cheminots, 14,54% des enseignants étaient en grève ; les chiffres sont 12,80 % dans la fonction publique d’État, à 8,11% dans la fonction publique territoriale et à 10,9% dans la fonction publique hospitalière.

Car cela prouve que cela remue dans la société et que – si la Gauche a raison dans sa proposition historique – ce qui va ressortir inévitablement, ce n’est pas un mouvement social, mais une lutte de classes.

Comme, évidemment mai 1968. Ce n’est pas pour rien qu’en mai 1968, la CGT était justement contre le mouvement et que la révolte dans les entreprises est passée par le principe de l’assemblée. Si une lutte comme mai 1968, il en sera de même.

Les syndicats qui font beaucoup de bruit, d’un coup, perdront tout discours contestataire. Et il ne faut pas se leurrer : tant qu’il n’y a pas un tel déblocage, en France la gauche restera fondamentalement bloquée, marginalisée, à l’écart.

Le bruit des syndicats, comme celui des anarchistes qui cassent une banque ou une assurance, comme hier un local d’AXA à Paris, n’est que du bruit. Ce qu’il faut, c’est une mobilisation à la base, que les langues se délient, que des échanges intellectuels puissants aient lieu entre les gens, que le verrou culturel saute.

La lutte de classes est une lutte de la classe, pas un mouvement social encadré par des syndicats, avec des idées bornées, le refus systématique d’assumer de vouloir tout changer. La grève du 22 mars n’a de sens que par rapport à cela. Soit on en parlera dans le futur comme une contribution à une vague comme mai 1968, même une vague petite mais prolongée, soit cela passera dans les oubliettes de l’Histoire.