Publié à la fin du mois de décembre et passé inaperçu, le rapport de travail de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) à propos du lien entre biodiversité et pandémie offre des connaissances scientifiques intéressantes… et alarmantes.

Ce bilan de travail est issu d’un atelier collectif de 22 scientifiques de différents pays qui a eu lieu de manière virtuelle entre le 27 et le 31 juillet 2020, à l’initiative du bureau de l’IPBES. Il fait suite et vient éclairer le document officiel « Echapper à l’ère des pandémies » publié à la fin octobre 2020.

Réunis autour de cinq axes de réflexion dont, entre autres, la manière dont les pandémies émergent de la diversité microbienne, le rôle du commerce d’animaux sauvages, du changement climatique et de l’utilisation des terres, les scientifiques ont étudié les connaissances acquises sur plus de 500 maladies infectieuses émergentes de ces dernières décennies.

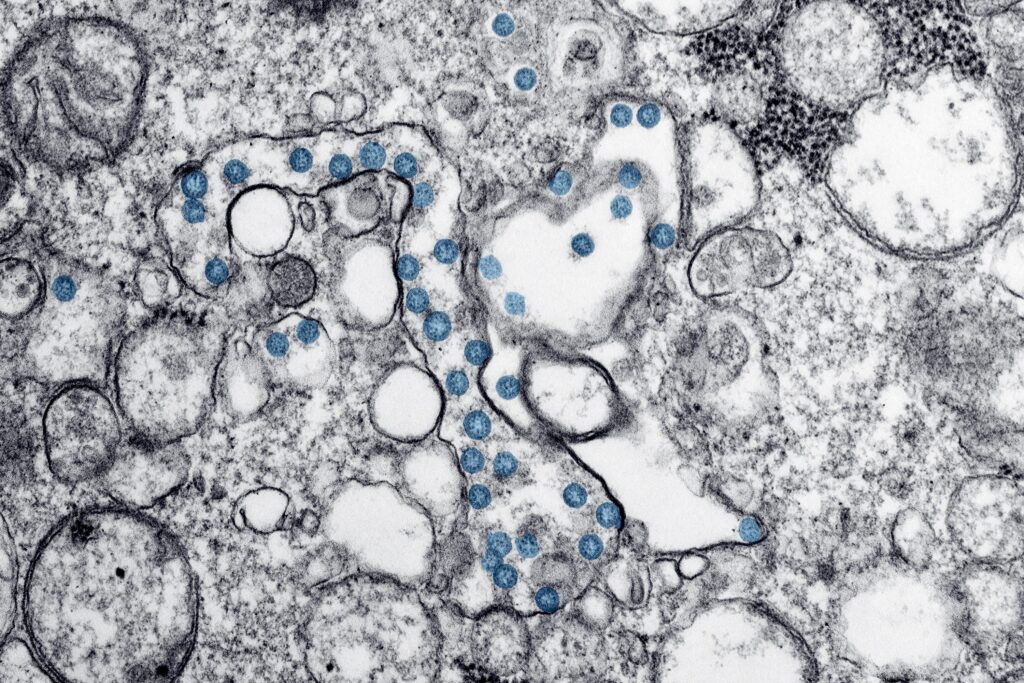

On apprend ainsi qu’il y aurait environ 1,7 millions de virus qui n’ont pas encore été découverts. Parmi ces virus, on estime qu’entre 631 000 à 827 000 peuvent infecter les êtres humains. Il y a trois principaux types d’animaux qui sont des hôtes réservoirs d’agents pathogènes dangereux, les mammifères (et surtout les chauve-souris, les rongeurs et les primates), certains oiseaux (principalement aquatiques) et enfin les animaux d’élevage.

On a ainsi environ cinq nouvelles maladies qui émergent en moyenne tous les ans chez l’homme, avec un potentiel de transformation en pandémie. La transformation d’un virus en une pandémie relève d’un processus et de combinaisons précises, de très long terme, avec environ une pandémie par siècle.

Or, depuis 1918, on compte déjà au moins six pandémies, qui représentent donc « la pointe de l’iceberg de pandémies potentielles » et donc une nature totalement détraquée. De plus, les scientifiques rappellent que le taux de létalité du Covid-19 (> 0,5%) en fait l’une des plus graves pandémie mondiale depuis le VIH/SIDA dans les années 1970/80. C’est d’ailleurs cela qui les a poussé à former un atelier d’étude spécifique à ce sujet.

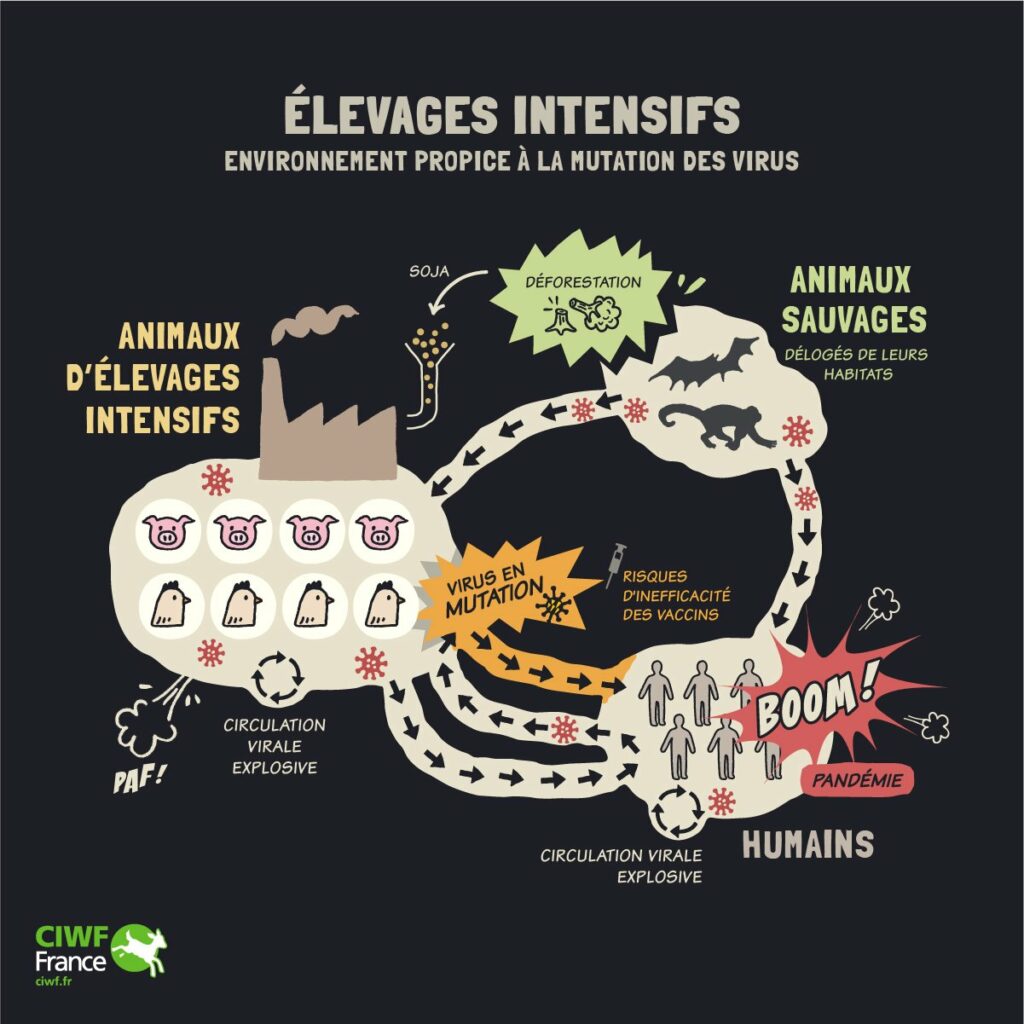

Pour ce groupe de travail, l’élément central expliquant le passage de virus d’un hôte réservoir animal à l’homme est la trop grande proximité entre les humains, le bétail, la faune sauvage. Cette proximité est principalement liée à la conversion d’espaces naturels en terres agricoles ou en espaces urbains, à l’élevage de « bétail », ainsi qu’à l’élevage et au commerce d’animaux sauvages ( qui a bondi de + 500 % depuis 2015).

C’est pourquoi les scientifiques réunis par l’IPBES rappellent :

« Le risque de pandémie est dû à l’augmentation exponentielle des changements anthropiques [d’origine humaine]. Blâmer la faune pour l’émergence de maladies est donc erronée, car l’émergence est causée par les activités humaines et les impacts de ces activités sur l’environnement. »

Par exemple, on a la certitude, entre autres, que le virus Nipah en Malaisie est lié à l’intensification agricole, que le virus Hendra en Australie est le résultat du changement d’affectation des terres, ou encore que le virus Marburg en Afrique centrale est le produit de la chasse sauvage et de l’exploitation minière.

Mais là où ce document de travail apporte quelque chose de tout à fait intéressant, c’est la connaissance des conditions particulières de transformation d’un agent pathogène en maladie, puis en pandémie.

Pour qu’un virus se transforme en une pandémie, il faut d’abord qu’il mute pour passer de son hôte réservoir à l’homme, puis dans un deuxième temps, il lui faut se combiner, se recombiner d’une telle manière à ce qu’il se transmette d’homme à homme. Cela fait donc deux étapes, deux « barrières » naturelles à franchir pour parvenir au niveau d’une pandémie.

Et il a été remarqué que dans les zones à forte biodiversité, il y a un « effet de dilution » de certains agents pathogènes alors que les régions dites de « paysages » ont un plus fort risque pandémique. À cela s’ajoute le changement climatique qui accentuent les déséquilibres et les affaiblissement des animaux sauvages, touchés eux-aussi par des maladies émergentes. Le changement climatique fait également disparaître de nombreuses espèces vivantes.

On se retrouve alors dans plus en plus en face d’espaces naturels réduits, avec une pauvreté de la vie organique et biologique, qui est elle-même affaiblie, malmenée et donc propice à la combinaison-mutation rapide de virus.

Ce document de travail rappelle une fois encore le potentiel viral explosif des élevages industriels qui concentrent dans un même endroit des milliers d’animaux similaires au plan génétique, et donc facilitant la mutation rapide. De même, l’urbanisation des grandes villes concentre certaines espèces sauvages, comme les rats et les chauve-souris, des importants hôtes-réservoirs de virus.

Plus un espace concentre un type d’animal sauvage, de surcroît proche de l’être humain, plus sont réunies les conditions pour franchir les deux barrières citées précédemment. Un virus aura par exemple plus de « difficultés » à muter dans des rhinocéros vivant dans un vaste espace naturel foisonnant de vie sauvage (au sens organique général).

Plus que de la proximité homme-animaux sauvages, il faudrait donc plutôt dire que c’est la promiscuité entre quelques formes de vie sauvage appauvries et les êtres humains, sur fond d’un environnement climatique déréglé, qui favorise les pandémies virales.

Enfin, le document souligne que les politiques sanitaires cherchent à « guérir plus que de prévenir ». Cela montre à quel point il y a urgence à établir un programme de sanctuaires pour protéger les espaces naturels, mais également pour en reconstituer de nouveaux. Tout un programme d’ampleur, que seule la Gauche historique est à même de réaliser de par sa capacité à se confronter aux grandes entreprises destructrices de la nature.