En 1905, l’écrivain Upton Sinclair publie sous la forme de feuilletons La Jungle dans le journal socialiste Appeal to Reason. Un roman-reportage qui témoigne des pires horreurs des abattoirs de Chicago et va provoquer un véritable scandale tant il dévoilera aux yeux du grand public la face cachée de la fabrication en masse d’aliments à base de viande.

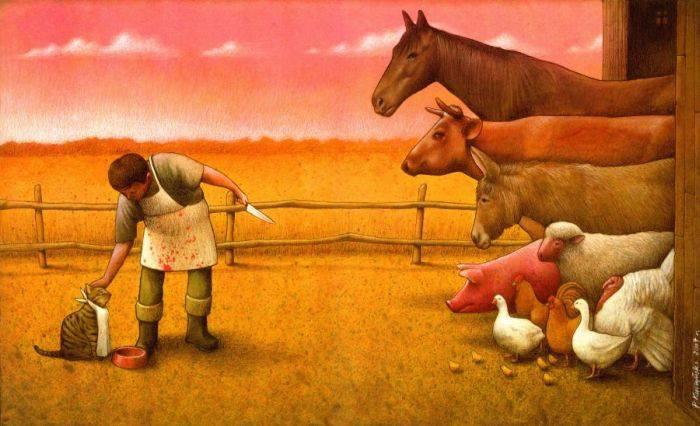

Derrière, c’est le capitalisme américain que l’on retrouve dépeint et qui va conquérir l’ensemble de l’Occident jusqu’à façonner l’ensemble de son industrie agroalimentaire. Et surtout il va généraliser la barbarie industrialisée envers les animaux à la base de la société de consommation.

C’est de ces chaînes automatisées d’abattage qu’Henri Ford puisera son inspiration pour réaliser ses chaînes d’automobiles et ainsi systématiser tout un mode d’organisation du travail mis au seul service d’une minorité capitaliste.

Les animaux… Un thème moins mis en avant à l’époque face au drame vécu par les ouvriers et aux méthodes insupportables déployées par les industriels pour falsifier la qualité de leur nourriture tout en la vendant aussi chère. Jusqu’à vendre des produits issus de cuves dans lesquelles des ouvriers sont morts dans des accidents de travail…

Et pourtant, on y trouve également un passage où un philosophe, Schliemann, passionné de diététique, vivant parmi les ouvriers de Chicago et participant aux réunions du Parti socialiste affirme des choses qui sonnent si justes. Si justes car, malgré le temps perdu, elles attestent de l’inéluctable fusion de la cause animale avec le Socialisme…

« Schliemann reprit son souffle quelques instants avant de poursuivre :

– Et puis il faut ajouter à cette production agricole illimitée la récente découverte de certains physiologistes qui affirment que la plupart des troubles dont souffre le corps humain sont dus à la suralimentation !

Qui plus est, il a été prouvé que l’homme peut se passer de viande. Or celle-ci est évidemment plus difficile à produire que les denrées d’origine végétale, plus déplaisante à préparer et à manipuler, plus délicate à conserver. Mais qu’importe, n’est-ce pas, du moment qu’elle nous flatte plus agréablement le palais.

— Comment le socialisme peut-il changer ces habitudes ? se permit de demander l’étudiante. C’était la première fois qu’elle intervenait.

Tant que le salariat sera de règle, répondit Schliemann, il sera toujours facile de trouver des bras pour s’acquitter des tâches les plus avilissantes et les plus répugnantes.

Mais, dès que le travail sera libre, le prix de ce genre de besogne augmentera. On abattra une par une les vieilles usines sales et insalubres, car il sera moins onéreux d’en bâtir de nouvelles.

On équipera les bateaux à vapeur de machines capables d’alimenter automatiquement les chaudières, on éliminera les risques dans les métiers dangereux ou on élaborera des produits de substitution pour les substances toxiques actuellement utilisées.

De la même façon, chaque année, au fur et à mesure que les citoyens de notre République industrielle verront leurs goûts s’affiner, le coût des produits carnés augmentera, si bien, qu’un beau jour, les amateurs de viande devront tuer eux-mêmes les bêtes qu’ils mangent.

Combien de temps croyez-vous, alors, que la coutume survivra ? »

Aujourd’hui, alors que le 21e siècle est déjà largement lancé, tout cela résonne profondément, malgré la naïveté du propos. L’humanité a acquis une conscience avec une telle ampleur qu’il y a des évidences qui s’imposent.

Et ce n’est pas pour rien justement que le capitalisme se débarrasse de la cause animale, en faisant quelque chose d’anecdotique, et que la vieille gauche emprisonnée dans des traditions du siècle dernier ou de l’agitation superficielle est incapable d’aborder la question des animaux.

Penser aux animaux, c’est inévitablement exiger la révolution, c’est assumer que rien n’est possible sans le renversement de l’ordre établi. C’est porter la conscience de la Société nouvelle, du Socialisme !