Le « made in China » est une aberration sociale, écologique, économique, bref c’est une manière de faire fabriquer les choses à rejeter en bloc.

C’est pourquoi la réindustrialisation s’impose comme l’un des thèmes pivot pour l’affirmation du monde nouveau. Ce n’est pas pour rien que les expériences socialistes passées aient axé leur développement sur ce point : un ordre socialiste exige une base productive nouvelle.

L’URSS des années 1930 a décollé par la mise en œuvre de ses plans quinquennaux et la Chine populaire de la fin des années 1950 a cherché à produire elle-même son acier. A la différence de ces expériences, la France des années 2020-2030 n’a pas besoin de s’industrialiser, mais de se réindustrialiser dans un contexte de société de consommation généralisée.

Face à la société de consommation triomphante qui laisse se développer des individualismes de toutes sortes, il nous faut générer un mode de vie nouveau. Cela ne peut tomber du ciel : il faut en avoir les moyens industriels, tout autant que la volonté culturelle et politique.

La réindustrialisation n’est donc pas un retour à un ancienne industrie, encore moins une « gestion » économique pour donner du « travail ». C’est le cœur même du développement social et culturel d’une société.

Produire de la musique de qualité, c’est par exemple avoir à disposition du matériel musical de haute qualité, donc produit d’un haut niveau technique. Tout comme les vêtements, la mode vestimentaire suppose une industrie textile de haut niveau, avec un travail sur les textures et les couleurs, donc les matériaux utilisés, etc.

La France socialiste se doit donc de générer tout un nouvel appareil productif en rapport avec les besoins à satisfaire qu’elle se donne comme horizon.

Cela doit se réaliser selon un cheminement avec des étapes précises. D’abord, il s’agit de recenser les besoins et les moyens que le pays a à sa disposition pour les satisfaire. Cela demande de voir si telle ou telle production existe en France de manière totale ou partielle. On peut par-exemple avoir la matière première mais pas l’industrie de sa transformation, et vice versa. Ensuite, le recensement nécessite évidemment de voir ce qui relève des besoins de la civilisation et ce qui relève de la décadence capitaliste.

Par-exemple, ce qui est actuellement nommé « réindustrialisation » par le gouvernement relève d’une simple modernisation du capitalisme français dans l’espoir de le relancer dans des secteurs « porteurs », c’est-à-dire avec un taux de profit élevé à court-terme.

Mais le fait d’implanter des mégas-usines de batteries pour voiture électrique relève d’industries décadentes qui vont ne faire que prolonger un mode de vie polluant et individualiste. Tout comme l’annonce d’investissements par Ikea, sûrement d’ailleurs de centres logistiques, n’est qu’un accompagnement de la mentalité du petit propriétaire qui n’a plus lieu d’être. Et que dire des projets de « relocalisation » pour l’industrie militaire, simple faire-valoir pour le militarisme français ?

Par conséquent, au recensement suit la planification. Cette étape ne peut avoir lieu que si un recensement très rigoureux a été effectué pour la simple et bonne raison qu’il faut pouvoir dire ce qui va être socialisé et ce qui va être démantelé.

Il faudrait par exemple une vaste enquête sur la consommation d’électricité inutile en France, des spots publicitaires jusqu’aux enseignes commerciales en passant par tous les gadgets numériques. Ce sujet est capital, car il concerne les besoins énergétiques du pays et l’on voit comment la bourgeoisie française impose la relance du nucléaire par l’idée d’une hausse de « l’électrification des usages » à l’avenir. Cette électrification repose en fait largement là-aussi sur l’absurde généralisation de la voiture électrique.

Une France socialiste à l’inverse couplerait à la fois la rupture culturelle avec la voiture individuelle, qu’elle que soit son type de motorisation, et à la fois la généralisation des transports en commun, avec priorité pour le train et le tramway. Y compris, et surtout dans les zones de campagne.

Combien représente de consommation électrique un tramway de 3 rames pouvant transporter 300 personnes en comparaison à 300 personnes dans leur voiture individuelle, ou même 150 en voitures individuelles en postulant le covoiturage ? Ou pour prendre un exemple très concret, combien représente de Kw consommés l’ensemble des tablettes numériques affichant simplement les prix et les détails de chaque produit dans les magasins d’opérateurs téléphoniques et internet ?

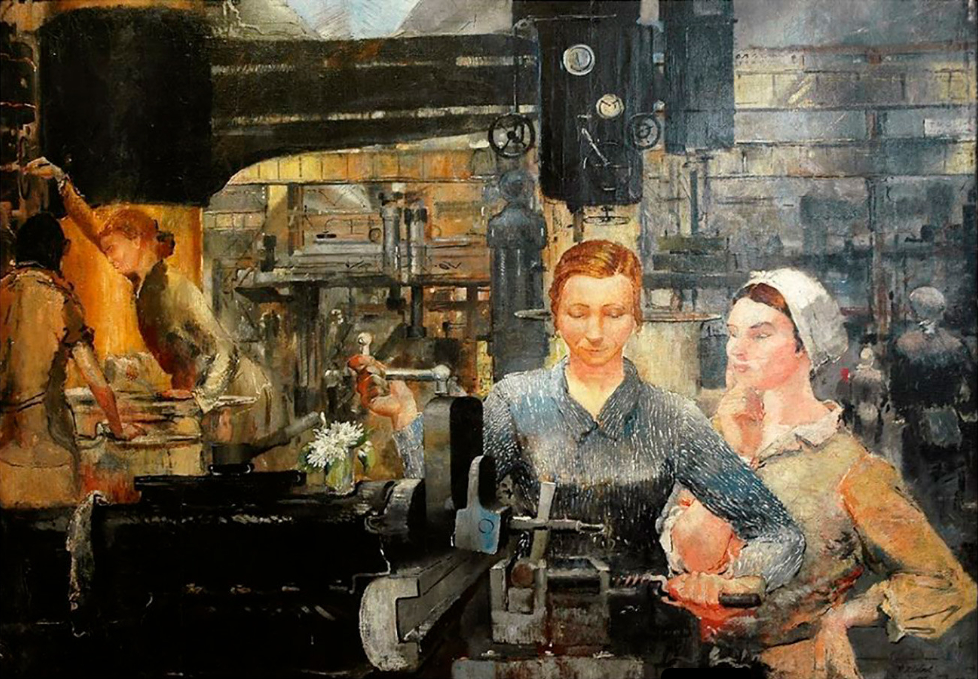

D’ailleurs, l’industrie du transport en commun doit s’imposer comme la clef de toute réindustrialisation digne de ce nom. La généralisation des trains et des tramways à tout le pays, et non pas simplement les grandes villes, vise à générer un nouveau mode de vie collectif. On sait déjà ici que cette industrie sous-tend deux types d’industries : une sidérurgie et la production d’outils de production, de machines de haut niveau. Il y a de belles possibilités en France pour le second aspect bien que cela soit totalement insuffisant au plan quantitatif.

La France s’est d’ailleurs tellement « désindustrialisée » qu’on peut dire ici sans nulle doute que le chemin de la réindustrialisation doit passer par la mise en place d’une grande production sidérurgique et de machines-outils. Sans cela, il n’y a pas de marges de manœuvre réelle.

On est ici au stade de l’URSS d’avant 1930, tout en ne l’étant pas de part le niveau d’accumulation de connaissances techniques et scientifiques dans les mains de monopoles capitalistes qu’il s’agit de socialiser.

Mais l’industrie du transport ouvre la voie à un autre grand thème, celui de l’aménagement du territoire, aujourd’hui totalement bancal. Dans les années 1950-1960, l’organisme de la DATAR a accompagné le capitalisme français dans une « délocalisation productive » qui a abouti à des zones de production ultraspécialisées, en délaissant d’autres.

Cela n’est pas durable. Chaque région de France, dont la délimitation resterait à élaborer, se doit d’avoir une base productive autonome lui permettant de faire face à la satisfaction des besoins essentiels dans le cadre d’une production répartie selon le plan national.

Mais on ne peut plus avoir des pôles de spécialisation comme c’est le cas aujourd’hui, à moins de « naturaliser » le développement géographique par les « besoins » du capitalisme.

C’est à ce prix que l’on peut élaborer une planification productive adéquate qui voit s’ajouter au démantèlement, son corollaire, la systématisation. Il faudra systématiser des procédés essentiels à un nouveau mode de vie, mais actuellement mis de côté du fait des nécessités du capital cherchant à produire selon un taux de profit le plus élevé et non pour des besoins sociaux.

Un bon exemple est celui des systèmes de récupération des eaux de la douche et des lavabos pour alimenter l’eau des sanitaires, toujours basés sur de l’eau potable – ce qui est d’une absurdité totale dans une époque marquée par l’accentuation des sécheresses et des canicules. Quel type de production avons-nous en France pour planifier la systématisation de ce système à tous les logements ?

On aurait besoin de généraliser ces réflexions sur ce qu’il faut systématiser… Car la systématisation, cela signifie la massification de produits en série, donc la baisse des coûts. On pourrait parler ici de la systématisation de l’alimentation végétale pour arrêter les supplices envers les animaux, d’une industrie textile pour des vêtements à la fois fonctionnels, de grande qualité et chics, de l’industrie chimique pour les médicaments, etc.

Évidemment, le processus de réindustrialisation qui se fonde sur les tâches de recenser-planifier-démanteler-systématiser relève d’un programme d’État.

Un nouvel État, non pas fondé sur des « experts », des « scientifiques », mais sur la créativité collective du peuple. Pour cela il lui faut des organes pour stimuler le foisonnement démocratique. C’est la revendication de la Gauche historique qui a pris le nom de « soviets » en Russie mais que l’on peut facilement nommer assemblées générales en France. Les tâches de la réindustrialisation imposent donc la généralisation des assemblées générales à l’ensemble du territoire pour formuler les besoins à satisfaire.

Car une réindustrialisation qui ne suppose par le transfert du pouvoir de la bourgeoisie vers la classe ouvrière est vouée à l’échec pour la simple et bonne raison que les modalités d’accumulation du capital fondées sur la « division internationale du travail » (en fait l’exploitation du tiers-monde) et le chaos marchand, sont une entrave absolue. Seule la classe ouvrière, de part sa position sociale elle-même, peut imprimer une nouvelle direction industrielle en phase avec les besoins de l’époque à condition, évidemment, qu’elle sache se révolutionner elle-aussi.

Les assemblées générales – ou comités populaires, sont l’espace de la révolution, en tant qu’instrument politique d’un nouvel État, mais également comme vecteur de l’émulation culturelle pour acquérir, générer puis concrétiser une nouvelle vision du monde. Nouvelle vision du monde débouchant sur une industrie en mesure de la satisfaire. La réindustrialisation n’est pas quelque chose d’isolé de la société humaine, ce n’est pas un « programme économique », c’est le point nodal qui implique une culture et une politique lui étant liées.

La réindustrialisation ne peut être qu’un processus collectif élaboré par le peuple lui-même qui s’auto-saisit dans de nouveaux organes d’État pour se donner les moyens de changer la vie. C’est le nœud matériel du processus révolutionnaire.