Est-ce que nous vivons dans un monde fini, aux ressources finies ? Pas du tout. Il faut considérer comme des pleurnicheries petites-bourgeoises les prétentions contraires. Et on sait qu’elles sont nombreuses, de la part des « zadistes », des mouvements comme « dernière génération », des « écologistes »…

Ces gens veulent, en pratique, congeler notre époque. Ils veulent que tout reste pareil. Leur idéal, ce sont les années 2010, où l’ont peut consommer tranquillement en France, prévoir d’acheter son logement, accumuler de l’argent sur son compte.

Ils ont peur de la crise, ils ont peur des masses. Car que veulent les masses ?

Elles veulent l’abondance.

Elles ne veulent pas être propriétaire d’un pavillon, elles ne veulent pas de l’isolement, elles ne veulent pas du repli sur soi. Elles veulent profiter de la vie, elles veulent s’épanouir.

Alors bien entendu, c’est vrai, les masses sont utilisées par le capitalisme et leur exigence d’abondance se transforme en quête de possession.

Mais à l’échelle du monde et de l’Histoire, la tendance réelle, c’est les masses et l’abondance, pas l’individu et la propriété.

Car les masses, c’est la quantité, et l’abondance, c’est la qualité. L’inverse est vraie aussi : les masses portent la qualité, l’abondance apporte la quantité.

Cela apporte politiquement le principe suivant : Il faut non pas réindustrialiser la France, mais l’industrialiser de manière socialiste.

Il ne faut pas reprendre le capitalisme, la République… Il faut profiter de la richesse matérielle pour faire autre chose : le socialisme, la Démocratie populaire.

Il ne s’agira pas de nationaliser la production capitaliste et de se l’approprier… Car cette production est définie par le capitalisme. Et de toutes façons, de quelle production parle-t-on ?

L’industrie en France décline. Il y a toujours de nombreuses usines dans le pays, y employant d’ailleurs une majorité de travailleurs d’exécution, si bien que le solde reste positif entre les destructions et les créations en 2023. Mais la réalité, c’est que la France a perdu sa base industrielle, c’est-à-dire sa capacité à répondre de manière autonome et souveraine à la satisfaction des besoins sociaux et culturels de base.

Comment se fait-il que selon l’INSEE, la France importait en 2015 près de 84% des fabrications de matériel de transport ? La France ne produit aucun fer à repasser ni de brosses à dents. Et on se souvient de l’épisode des masques FFP2, que la France s’est retrouvée impossible à produire.

En résumant à l’extrême, la France industrielle de la fin du premier quart du 21e siècle, c’est avant tout des fabriques de sacs à main de luxe, des usines ultra-technologiques d’avions civils et militaires, des sites d’énergie nucléaire ainsi que des fabriques de découpes de porcs en tranches.

C’est inacceptable, ce n’est pas du tout ce qu’il faut pour les masses.

Les masses veulent être heureuses, elles veulent profiter de la vie. Elles veulent s’épanouir. Pour cela, il faut des biens matériel en adéquation avec la culture qui permet l’épanouissement.

Donc pas des McDo, ni des Kebabs, ni des « French Tacos ». Pas de téléréalité, pas de cannabis, pas de cinéma hollywoodien.

Il faut industrialiser la France. Non pas la réindustrialiser : il ne s’agit pas de refaire la même chose. Il s’agit d’industrialiser. Pour la culture, pour la civilisation.

Il ne s’agit pas de se comporter comme les capitalistes, qui visent à vendre pour vendre, et qui ont ainsi besoin d’abattoirs géants, d’ajouts de sucre dans tous les produits, d’utilisation massive de produits chimiques sans réflexion sur le long terme. Et la liste est longue, comme on le sait.

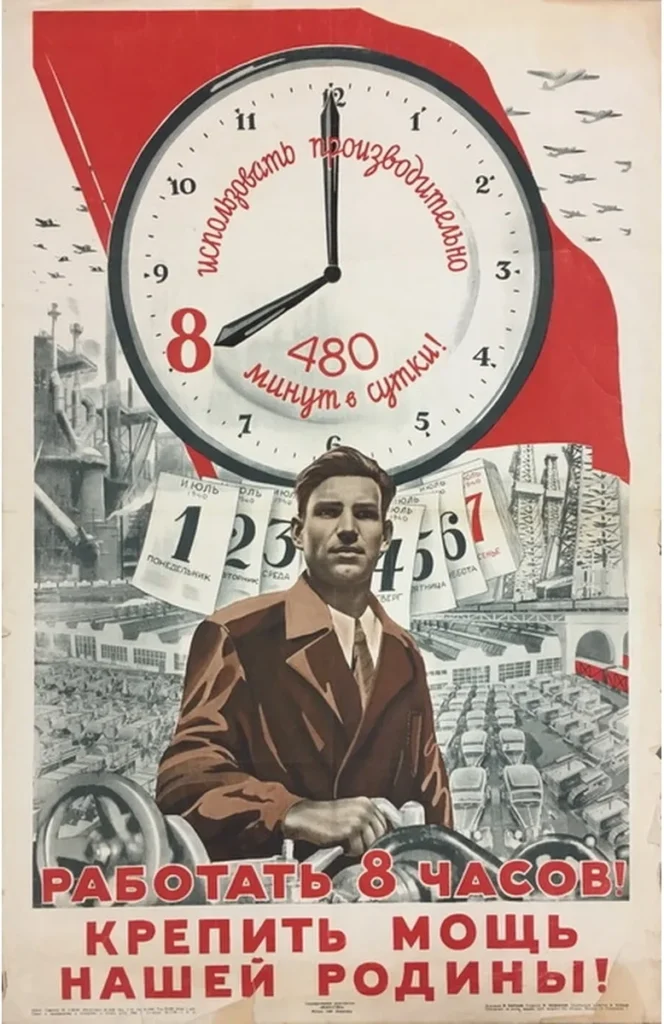

La planification selon des valeurs morales et culturelles, pour le bien-être des masses, pour une société d’abondance, voilà l’objectif et ce qui doit porter l’industrialisation nouvelle de la France. Dormir bien, manger bien, c’est de la culture ! Avoir le temps de lire, de pratiquer des activités artistiques pour s’épanouir, c’est de la culture !

Et il en va de même pour l’hygiène, le sport, l’obtention de logements adéquats, l’accès aux spectacles et activités culturelles en général, le tourisme intelligent.

Les Français sont-ils prêts pour l’industrialisation socialiste ? Certainement pas. Mais ils n’ont pas le choix. Ils ont bien profité de la mondialisation, avec un niveau de vie parmi les plus élevés du monde. Mais tout s’effondre désormais en raison de la crise du capitalisme.

La France est devenue un endroit géographique où vit une infime minorité de la population mondiale qui profitant de l’histoire passée, de sa technologie, de son économie avancée, de sa finance…

Mais elle se fait marginaliser.

Paris est devenue une ville pour les cadres et les riches touristes, le pays s’est fait saccager à coups de ronds-points, et ne parlons pas de trouver un travail qui enrichit moralement et psychiquement.

Il n’y a que deux options viables : jouer à l’aliéné décadent dans une ville un peu importante en taille, ou bien être mis de côté comme ayant un mode de vie non bobo. C’est insupportable comme alternative.

Aussi, maintenant, ce qui compte, c’est la vie elle-même. Quel mode de vie veut-on ? Accepte-t-on d’être mis au pied du mur et d’être soit un bobo de gauche cosmopolite, soit un rétrograde pour qui le monde va trop vite ?

Si on veut vivre bien, il faut une industrialisation nouvelle, portée collectivement. Sinon, on est chacun condamné à la fuite individuelle et à essayer, tout seul, de tirer profit de ce qu’on peut dans un panorama toujours plus désolé.

Les forces productives sont désormais là ! Le paradis est possible avec l’intelligence, la planification, la culture !

Quel paradoxe alors de voir l’enfer gagner du terrain !

C’est là la contradiction historique en France. La situation nous le dit, nous impose les faits, nous met devant l’alternative : Socialisme ou retombée dans la barbarie !

Alors, il faut aller de l’avant. Il faut avoir confiance en la science et en les activités humaines, à conditions qu’elles soient rationnelles, planifiées, choisies par les masses.

Il faut qu’en France le travail remplace le capital, que l’industrie socialiste remplace l’industrie capitaliste moribonde !