L’édition 2024 de la Course de la Paix démarre ce jeudi 30 mai en République tchèque. Elle se déroule jusqu’à dimanche 2 juin avec 4 étapes disputées par des coureurs de moins de 23 ans, en sélection nationale.

En voici une présentation à la fois générale et particulière.

Son nom officiel tchèque est Závod míru, mais son nom international officiel se dit en Français. Il faut d’ailleurs y ajouter Grand Prix Jeseníky, du nom de la ville et de la région montagneuse tchèque qui reçoit maintenant la course.

Il s’agit du plus haut niveau cycliste pour cette catégorie d’âge et c’est une manche de la Coupe des nations UCI. Parmi les récents vainqueurs, on retrouve pas moins que David Gaudu (2016) ou Tadej Pogačar (2018) ; c’est le jeune breton Antoine Huby qui a gagné l’édition précédente (2023).

Il ne s’agit que de la 11e édition de la course disputée sous cette forme depuis 2013 (il n’y a pas eu d’édition 2020), mais la course existe en fait depuis 1948 !

C’est en effet une épreuve historique, typique du « bloc de l’Est » et de son esprit socialiste, avec une ouverture internationale très volontaire. Rien que le nom de la course, choisi en 1950 (« Course de la Paix »), est évocateur.

Voici comme était introduit le règlement de la course à l’époque :

« La course de la Paix exprime la volonté de tous les participants de défendre une paix durable, la sécurité et la coopération entre les peuples de tous les continents de notre planète. »

On retrouvait sur le maillot jaune de leader la fameuse colombe de la paix de Pablo Picasso, qu’il avait dessiné pour le premier Congrès mondial du Mouvement des Partisans de la Paix.

Ce sont les journaux quotidiens des partis communistes de Pologne (Trybuna Ludu) et de Tchécoslovaquie (Rudé Právo) qui l’ont créé. Elle se courrait à l’origine en reliant Prague à Varsovie, ou inversement. En 1952, le quotidien du Parti socialiste unifié d’Allemagne (Neues Deutschland) a rejoint l’organisation : la ville de Berlin a donc rejoint Prague et Varsovie !

En 1985 et 1986, le quotidien d’URSS La Pravda a rejoint l’organisation (avec des départs à Moscou puis à Kiev) avant de se retirer.

L’édition 1987 au départ de Berlin a réuni 156 coureurs venus de Pologne, du Portugal, d’URSS, des Pays-Bas, de République fédérale d’Allemagne, de République démocratique d’Allemagne, de Suisse, d’Espagne, de Tchécoslovaquie, de Suède, de Grande-Bretagne, de Finlande, d’Italie, de Bulgarie, de Belgique, de Roumanie, de Norvège, de Hongrie, de Yougoslavie, de France, de Chine, de Mongolie, de Syrie, des États-Unis, du Mexique, et de Cuba !

Au palmarès figurent de grands coureurs internationaux ayant fait des podiums sur les plus grandes courses professionnelles et amateurs du monde, dont le Tour de France.

La Course de la Paix a difficilement survécu à l’effondrement du bloc d’Europe de l’Est, devenant une course mineure, puis disparaissant en 2006.

C’est une réjouissance de la voir renaitre de ses cendres à travers une version dédiée à la jeunesse (il existe également une édition « junior » pour les coureurs de moins de 19 ans).

Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à des miracles : l’héritage de la course est assumé pour le prestige, mais c’est marginal. Seule une version stylisée de la colombe de la paix figure dans le logo, ainsi qu’un bref rappel historique sur le site de l’organisation.

On remarquera d’ailleurs que le Président du comité d’organisation est Robert Kolář, une figure de la Droite tchèque dont le parti ODS est particulièrement atlantiste, et pas pacifiste. Il préside également le Tour de République tchèque (course professionnelle).

Malgré tout, c’est le patrimoine de la Gauche historique qui est vivant avec cette course, qui d’ailleurs est très moderne dans son approche.

Il est remarquable que le code de conduite est tourné vers la nature et la responsabilité vis-à-vis du changement climatique. Cela tranche avec les mentalités libérales et rétrogrades qui prédominent souvent dans le cyclisme.

« Nous protégeons la nature et respectons les principes de développement durable ».

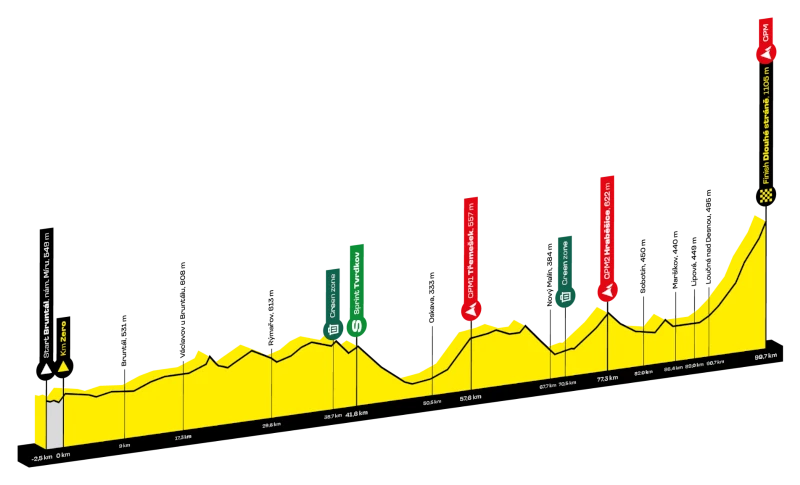

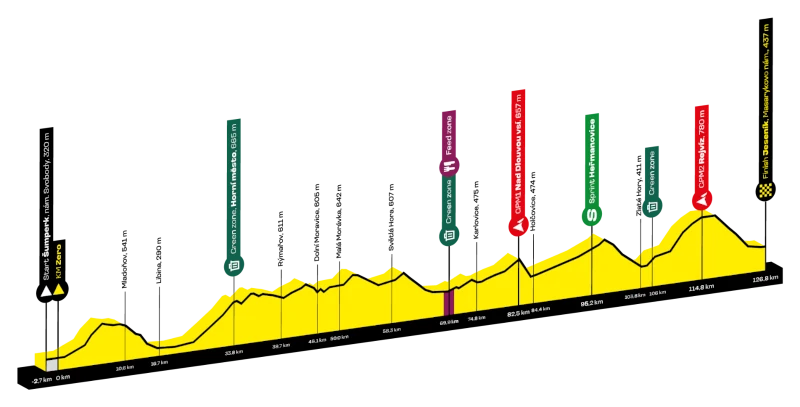

Voici la présentation des étapes, pour les passionnés de cyclisme, et on sait qu’il y en a. Aucune diffusion en direct n’est prévue à notre connaissance. Il faudra suivre le live text ici et scruter les réseaux sociaux pour avoir des images.

La liste de départ est disponible sur Procyclingstat. Pour la petite histoire, nous pronostiquons une victoire finale du Danois Simon Dalby ! La sélection française sera toutefois très redoutée avec le triptyque Brieuc Rolland, Léo Bisiaux et Alexy Faure Prost qui devrait s’illustrer sur la très dure montée de Dlouhé stráne lors de l’étape reine samedi 1er juin. Ils devront composer notamment avec le Kazakh Ilkhan Dostiyev.

À surveiller pour les autres victoires d’étape, le Portugais António Morgado et le Français Paul Magnier.