Se vêtir est un désir naturel nécessaire. Dans ce sens, l’industrie textile produit une catégorie de biens indispensables à la vie humaine. Le travail du tissu est ainsi perfectionné par les différentes cultures humaines et, de manière dialectique, les cultures humaines sont façonnées par le travail du tissu. L’industrie textile a ainsi des liens serrés avec d’autres activités telles que l’agriculture et l’élevage, avec la chimie en général et la pétrochimie en particulier. Quelle que soit l’époque et quel que soit le mode de production, l’industrie textile est un secteur clé des sociétés humaines.

En cette fin du premier quart de siècle, le turbo-capitalisme convulse. Dans ses secousses, il compense la faible valeur ajoutée de ses unités de production par l’injection toujours plus importante de matière première arrachée à la Nature et d’une énergie, essentiellement fossile et carbonée, dont le prix est maintenu artificiellement bas par l’action des états bourgeois.

L’accélération frénétique des cycles de production d’une quantité toujours plus grande d’accessoires de mode sans valeur d’un côté et la profusion d’articles de luxe dérisoires de l’autre côté peut donner l’illusion de l’opulence digne d’un âge d’or. Mais les vagues irrésolues de sapes produites au Levant déferlent sur un Occident saturé de marchandises, si bien qu’en fin de cycle, elles s’échouent sous forme de détritus dans les Pays du sud. Secoué comme une boule à neige, le monde a la nausée.

Dans ce contexte, le socialisme apparait en spectre rayonnant à qui n’a pas les yeux crevés par le mythe bourgeois de la fin de l’Histoire. Le nouveau mode de production est là. La Nature prodigue à notre siècle le confort et le style pour les nations humaines.

Le vieux mode de production agonisant a perpétré des monstruosités. Faire naitre des animaux pour changer en marchandises leurs poils, leurs plumes ou carrément leur peau est une activité indigne de l’époque. C’est tout simplement insupportable.

Il est faux de dire que l’exploitation animale est au 21ème siècle une industrie traditionnelle. Les fermiers néo-tradi à béret des média-sociaux produisent une part infime de la masse des marchandises jetée sur le marché. Le nombre des animaux torturés dans des élevages concentrationnaires ne cesse d’augmenter. Ce sont les plumes, les poils et les peaux de ces innocents que l’on achète dans les manteaux puffers, les cardigans de cachemire, et les sneakers en cuir. Ces usines de mort seront démontées et la machinerie industrielle recyclée pour un autre usage, ou, à défaut, simplement détruite, pour la grandeur de la Civilisation.

L’ingénierie socialiste du textile doit consacrer ses forces au perfectionnement des étapes qui mènent à la production de masse de tissus végétaux de qualité. En France, la classe dominante a cessé les recherches sur les plantes textiles exploitables sur le territoire métropolitain dans la première moitié du 19ème siècle. La bourgeoisie a purement et simplement lâché la production de tissu sur le territoire français environ un siècle plus tard. Les capitaux exportés vers des pays à bas coûts, sous forme d’investissements financiers, de processus et d’ingénierie, de techniques et de machines, ont permis de poursuivre l’histoire industrielle du textile. Il faut acquérir cette expertise.

L’industrialisation socialiste mettra les usines textiles là où poussent les plantes textiles. Elle mettra à disposition des régions productrices la force de travail de naturalistes, d’agronomes, d’ingénieurs et de designers afin de produire de nouvelles fibres végétales. Cela permettra de revisiter l’herbier local en prenant en compte l’état des moyens techniques de notre époque, afin de développer les procédés permettant de produire de quoi satisfaire les besoins.

Le tissu, comme production sociale humaine, est évidemment ancré localement. L’être humain du Néolithique, dans un rapport d’échange renouvelé avec la Nature, a appris à travailler les plantes (et les animaux) pour fabriquer les biens désirés.

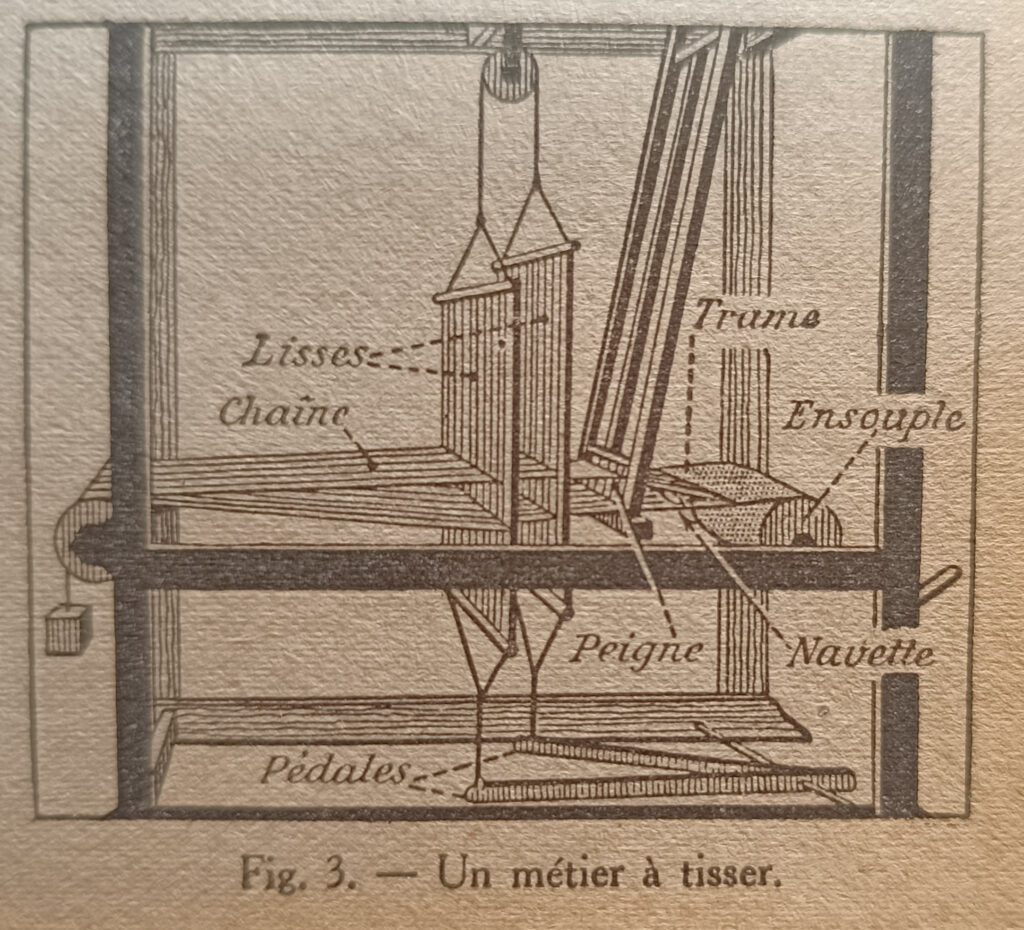

Dans son développement historique, contradictoire et inégal, l’humanité a travaillé la matière disponible au moyen de sources d’énergie exploitables. Le tissage est une activité productive humaine présente partout sur la planète. Et, dans chaque région et à chaque époque, cette activité a pris des formes différentes.

Le capitalisme surcadencé a permis de produire tant et si vite que, concernant les tissus et les vêtements, les différences régionales n’existent pratiquement plus que dans les folklores.

Le socialisme permettra de rompre avec la globalisation uniforme des productions et des échanges, notamment s’agissant des fibres et des tissus. Pas de retour en arrière sur un mode médiéval, mais un bond en avant par le développement des savoirs faire industriels acquis dans la période capitaliste. Le capital a besoin de produire en arrachant la plus-value du travail humain et cela pousse la production industrielle dans le Tiers-Monde. La production industrielle socialiste sera sous le contrôle de la classe productive, de son Parti et de son État.

Les plantes industrielles, cultivées en fonction des conditions propres aux biotopes, pourront être transformées en fibres dans des unités socialisées, organisées au niveau local en complexes industriels menant à la production de tissu et à la confection de vêtements.

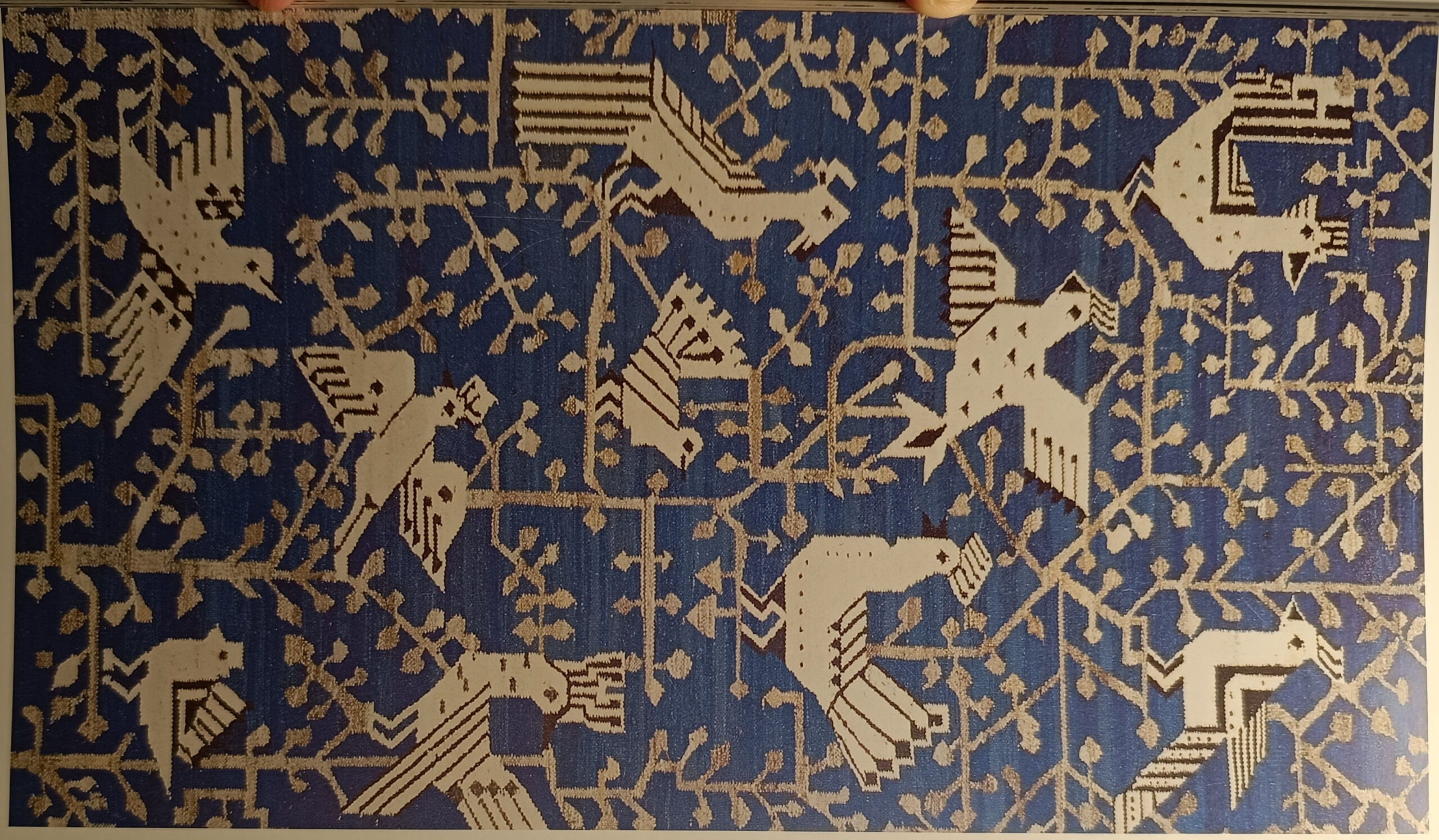

Entre les territoires, les échanges locaux, régionaux, nationaux et internationaux de ces marchandises porteront une charge culturelle immense. Alors la marque, aujourd’hui fétiche de la petite bourgeoisie décadente des métropoles, pourra quitter sa fonction de signe de la propriété privée des moyens de production, pour devenir la signature des communautés locales de travailleurs proposant fièrement, à leurs frères et sœurs du Monde, leurs productions.

Les vêtements débordant des dressings de l’Occident se déversent sur les côtes des Pays du Sud, formant un limon dégueulasse et écocidaire. Dans ces dunes ignobles, une partie de la matière est synthétique. De même, parmi les matières plastiques qui composent les microparticules omniprésentes en Europe, les objets flottants dans le « continent de plastique du Pacifique nord », ou les banales décharges à l’ancienne, bon nombre proviennent des tissus synthétiques.

Ceci constitue un scandale qui condamne notre siècle au tribunal de l’Histoire.

Néanmoins, les fibres synthétiques sont indispensables à notre confort, elles participent de notre désir naturel nécessaire. Outre le fait qu’ils entrent dans la fabrication des vêtements techniques, les tissus dérivés de procédés pétrochimiques permettent de produire des toiles, des voiles, des revêtements de sol, des isolants phoniques et thermiques et foule de marchandises qui semblent indispensables pour demain.

Par ailleurs, si le capitalisme du 20e siècle a pu vêtir pratiquement chaque humain de la planète, c’est bien grâce à ces fibres synthétiques. Il est donc nécessaire que l’industrie textile socialiste du 21e siècle conserve la production des fibres synthétiques, tout en l’optimisant. Dans une transformation de matière et d’énergie ajustée aux besoins, la production socialiste de textile évitera les gâchis inhérents aux hasards du capitalisme.

Accumulés par la production capitaliste, dont la société de consommation n’est que le dernier maillon, les décharges de déchets plastiques sont des mines de matières premières pour l’industrie textile socialiste. La société socialiste, portant haut la culture et la civilisation, investira dans la recherche scientifique et l’ingénierie. Ses techniciens développeront des procédés industriels permettant d’injecter la matière plastique tirée de la souillure des sols et des mers dans des machines de filature.

Quant aux individus asociaux, resquilleurs du Nouvel Ordre, qui tenteront de poursuivre l’exploitation animale ou la recherche individuelle du profit au nom de la liberté d’entreprendre, ils seront condamnés à grossir les rangs des criminels dans les vastes chantiers pénitentiaires de dépollution des sols et des mers. Par un travail utile à la planète et la civilisation, ils apporteront de gré ou de force leur concours au triomphe de l’industrie socialiste.