Il en faut bien peu pour désarçonner les adultes à l’époque du capitalisme moderne ; même des élèves de sixième peuvent ébranler un professeur au collège. Tel est le triste panorama d’une société libérale où aucune valeur n’est considérée comme intouchable. Le détonateur de l’affaire dont on parle ici est pourtant une peinture, du 17e siècle qui plus est, et on pourrait s’imaginer que face à une œuvre d’art, c’est le respect qui prime.

Cependant, comme le capitalisme massacre l’art avec ses carrés noirs, ses lignes blanches plus ou moins blanches et ses « installations » contemporaines, la peinture est désacralisée par les nouveaux barbares.

Le tableau dont on parle ici, c’est Diane et Actéon, de Giuseppe Cesari, dit Il Cavalier d’Arpino ou Le Cavalier d’Arpin. Il date du début du 17e siècle et se trouve au Louvre. Les personnages féminins ne sont pas forcément bien représentées, le personnage masculin est lui trop formel, mais la composition est admirable et il y a un sens du mouvement.

Dans cet épisode de la mythologie gréco-romaine, en effet, Actéon tombe sur la déesse Diane en train de prendre un bain et celle-ci pour se venger le transforme en cerf. Actéon est alors dévoré par ses chiens de chasse. L’épisode est raconté dans les Métamorphoses d’Ovide (III, 138-252).

On comprend tout de suite la portée de cet épisode, qui est à la fois en défense des femmes face à la convoitise des hommes, et un témoignage de comment les déesses-mères de l’humanité première ont été intégrées dans le panorama mythologique.

De manière plus approfondie, on peut y voir une expression de la violence latente en chaque femme en raison de la soumission générale des femmes depuis l’élevage et l’agriculture. C’est tout un potentiel de rage en défense de son intimité qui s’exprime ici et c’est sans nul doute l’aspect le plus intéressant.

Au milieu du 17e siècle, le thème a été repris par Rembrandt, mais c’est forcément plus obscurci que dans la peinture italienne et, surtout, il y a une dimension photographique nuisant au propos « philosophique ».

On trouve le même défaut, mais sans le réalisme et de manière plus anecdotique dans la peinture réalisée cent ans plus tôt par le Titien. On y retrouve par contre toute une préciosité du détail à l’italienne.

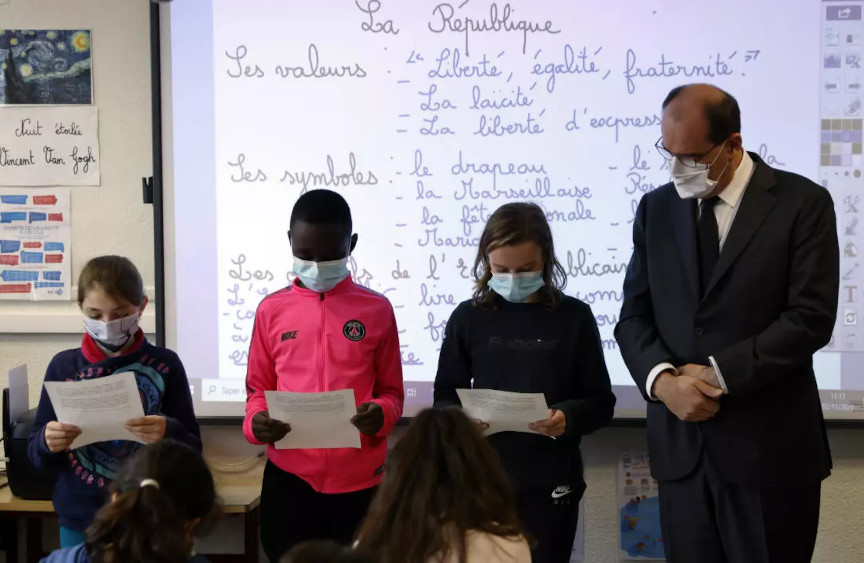

Le tableau de Cesari a en tout cas été prétexte début décembre 2023 à un droit de retrait de la part des professeurs du collège Jacques-Quartier d’Issou, dans les Yvelines, en périphérie de Paris. La présentation de la peinture par un professeur de français a en effet provoqué des troubles en raison de la nudité des femmes, troubles qu’on devine liés à l’Islam sans que ce ne soit jamais dit.

Et comme le collège est rempli d’élèves livrés à eux-mêmes et de parents égocentriques pour qui leur enfant est roi, le tout dans une abandon social et une décadence culturelle, alors forcément, cela tourne au drame. Et on ne saurait être sauvé par l’idéalisme, à la fois cosmopolite et de la démesure, de pseudos gens de gauche, comme la secrétaire générale du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) Sophie Vénétitay, qui vient expliquer qu’à ce stade rien ne montre que c’est la religion qui pose problème.

On notera ici d’ailleurs un aspect marquant. Mahomet était un porteur de civilisation et il a amené les tribus arabes à un niveau supérieur. Pour s’opposer frontalement aux superstitions, il a toutefois été dans l’optique d’interdire tant la musique que toute représentation d’êtres vivants. Il visait en fait les cultes mystiques, le paganisme avec ses chants, ses cultes, etc.

On sait comment l’Islam a pu composer avec cela, par exemple avec les miniatures persanes qui représentent tout de même des êtres vivants, ou bien avec l’architecture islamique justement produit de la non-possibilité de développer la peinture. Inversement, ces interdictions ont été largement utilisées par l’obscurantisme de l’armée et du clergé, qui ont fini par étouffer la civilisation islamique jusqu’à son effacement.

Mais donc, au sens strict, aucun musulman ne peut, non pas simplement regarder ce tableau, mais même n’importe quel tableau représentant des êtres vivants. Pour « déradicaliser », il suffirait de cours de peinture et de cours de musique. Bien entendu, une société libérale ne peut pas mettre cela en place, car cela serait rendre « absolu » certaines valeurs.

« Sacraliser » la peinture, c’est « sacraliser » l’Histoire, c’est affirmer l’universel. Le capitalisme ne peut pas faire faire cela, car il relativise tout. L’héritage culturel n’est bon pour lui que comme base de recyclage, et son horizon c’est de toutes façons Harry Potter.

Voilà comment on se retrouve avec des élèves de 6e en révolte contre la peinture, et avec des professeurs incapables de protéger la civilisation. Les uns sont idiots façonnés par leurs parents, les réseaux sociaux et la consommation, les autres des lâches qui n’assument rien au nom du confort occidental.

Et les Français qui voient ça, choqués, mais ne valant pas mieux, vont dire à l’extrême-Droite de régler tout ça. Voilà le panorama d’une France sans dimension, sans envergure, incapable de porter encore le Socialisme.