Voici le communiqué de l’Elysée relatif à une visite présidentielle le 30 avril 2025.

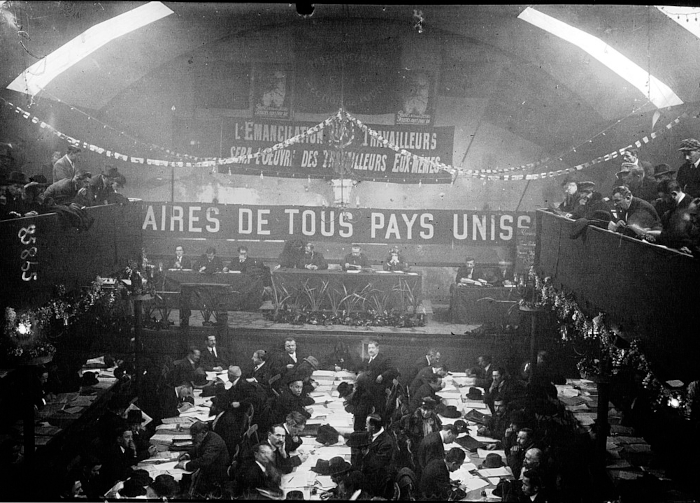

« Le Président Emmanuel Macron s’est rendu ce mercredi à Aubagne, au quartier Viénot, maison mère de la Légion où est basé le Commandement de la Légion étrangère, pour présider la cérémonie de Camerone.

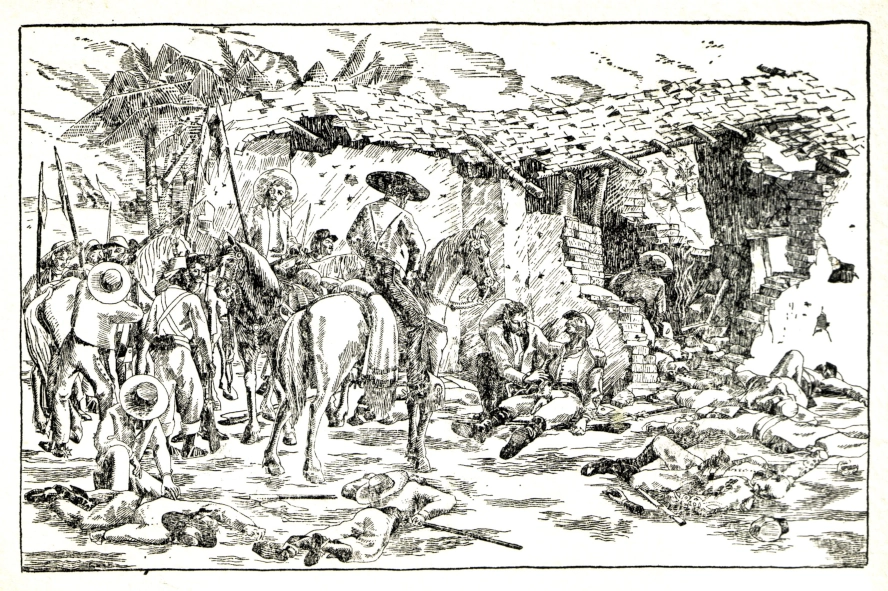

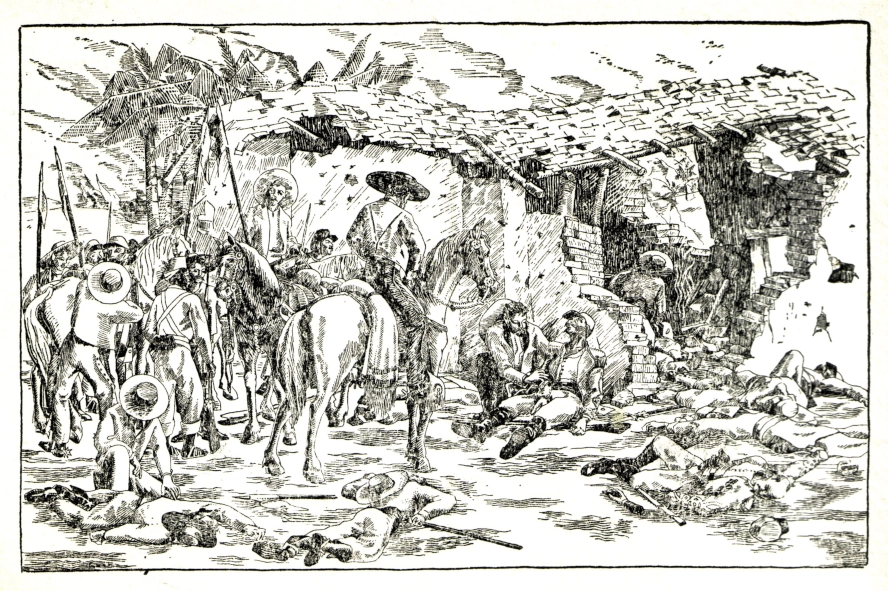

Fête de la Légion, Camerone commémore le combat héroïque de 1863 au Mexique, devenu le symbole de l’engagement jusqu’au sacrifice.

Ce jour-là, 65 légionnaires français résistèrent jusqu’à la mort face à plus de 2 000 soldats mexicains pour protéger un convoi. »

C’est une excellente occasion de démystifier cette légende militariste. L’explication du succès français est, en effet, extrêmement simple. Ils disposaient de fusils qui tuaient, alors qu’en face ce n’était pas le cas pour les Mexicains.

Les soldats de la légion disposaient de fusils tirant des balles Minié. Quand on tire à courte distance, la balle traverse aisément une dizaine de personnes. Être frappé par une telle balle, c’est avoir les os brisés si on ne meurt pas, avec l’amputation dans une bonne partie des cas. Et le tir est précis jusqu’à 450 mètres.

Les soldats mexicains avaient des fusils à silex. Ce ne sont pas des mousquets, enfin on en est proche, et si les balles causent des dégâts, évidemment bien moindre que les balles Minié, le problème est surtout la précision. Au-delà d’une bonne centaine de mètres, elle est très mauvaise.

Il y avait également quelques fusils à percussion rayés, mais très mal entretenus, et un nombre très limité de carabines à répétition.

La contraste est saisissant et il n’y a donc rien d’étonnant de parvenir à résister pendant des heures, réfugiés dans une hacienda, à des forces bien supérieures en nombre quand on a une supériorité d’armement flagrante.

Cela étant, la différence de qualité s’arrête nécessairement à un moment face à une quantité elle-même qualité, puisque les Mexicains s’opposaient à des envahisseurs.

La base matérielle de la victoire française est donc technique, et l’héroïsme est une abstraction, on a en réalité affaire à du jusqu’au-boutisme du type prétentieux colonial, dans un contexte de guerre frontale, puisqu’il y a eu de très nombreuses batailles entre le Mexique et la France, celle-ci voulant instaurer un régime semi-colonial à son service.

Les partisans de la Légion étrangère diront que cette question des balles ou de l’invasion française sont proprement secondaires. C’est l’héroïsme en commun qui fait tout. D’où la devise de la Légion, Legio Patria Nostra, où la Légion est définie comme une communauté en soi, où chacun donne tout pour les autres et en allant jusqu’au bout.

C’est ce qu’on appelle du tribalisme, ni plus ni moins. On est dans la communauté militaire ; on n’en est même pas aux moines soldats, car eux avaient des valeurs. Non, ici, il n’y a que des principes, des principes guerriers, c’est tribal.

Une preuve tient au culte fétichiste de la prothèse de la main du capitaine Jean Danjou qui a dirigé la Légion à Camerone ; il avait perdu une main en Algérie.

Il y a une cérémonie annuelle avec cette « relique » et c’est là où s’est rendu Emmanuel Macron.

Tout cela est du tribalisme grotesque, on n’est même pas dans le nationalisme du 19e siècle, on est directement dans un culte fantasmagorique relevant de la période de l’esclavagisme. Toute l’idéologie du « guerrier » de la Légion en relève, par ailleurs.

Les légionnaires sont, non pas des aventuriers, mais des soldats sans cause, des soldats perdus, des gens nerveux voire « explosifs » qui veulent s’engager à fond. Ils n’ont pas de cause, ils ne font pas l’effort d’en chercher une bonne, alors il y a la Légion, cette communauté de l’héroïsme.

Un héroïsme purement formel, car en pratique ça relève simplement à être mercenaire pour la France. Les anciens légionnaires en reviennent d’ailleurs avec un goût plutôt amer, une impression de décalage avec ce à quoi ils s’attendaient.

Ce qui est logique, puisque la Légion est une construction artificielle, coupée du peuple, coupée de l’histoire du peuple. C’est une superstructure militariste pour capter des recrues prêtes aux coups sanglants, rien de plus.