Nuit et Brouillard est un film documentaire d’Alain Resnais sorti en 1956. Il s’agit d’un film de commande du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, dont l’objectif est de documenter, d’effectuer des recherches, de rassembler des témoignages ayant trait à la Seconde Guerre mondiale.

Le documentaire est réalisé pour marquer les dix ans de la libération des camps de concentration et d’extermination.

D’une durée de 32 minutes, il vise à marquer les esprits par une succession d’images d’archives, que ce soit photos ou vidéos, de la déportation, de la vie et de la mort dans les camps. Sont également intercalées quelques séquences filmées en couleur des camps à l’époque de la réalisation du film, contrastant par le vert éclatant de l’herbe qui a repoussé là où s’est tenu un des actes les plus barbares de l’histoire de l’Humanité.

Par dessus ces images, la voix off de Michel Bouquet déclame un texte de l’écrivain Jean Cayrol.

Le titre fait directement référence au nom des directives du Troisième Reich visant à faire disparaître, dans le plus grand secret, par la déportation en Allemagne, toutes personnes représentant une menace. C’est devenu, par extension, le nom donné par les nazis aux déportés dans les camps, les NN pour Nacht und Nebel.

Le film présente un certains nombre de limites, pour certains inhérente à l’époque à laquelle il a été réalisé.

Beaucoup ont pu lui reprocher un manque de rigueur, dans les chiffres, ou dans la présentation des images d’archives, on ne sait jamais s’il s’agit d’un camp d’extermination ou de concentration.

Cependant c’est passé à côté de l’objectif, de l’approche du film qui n’est pas de documenter les images qui sont présentées, mais d’en faire une œuvre révélant, par l’image, l’horreur et la barbarie nazi. Et c’est en cela qu’il est d’une grande valeur.

Loin de la représentation d’un système nazi totalement fou et psychotique, le régime du Troisième Reich apparaît au contraire comme un ensemble rationnel, dont les camps sont le prolongement industriel de son idéologie et où les officiers, les surveillants, les kapos, se sont organisés, avec leur famille, une vie presque normal, au beau milieu de la barbarie.

En plus de l’horreur des images des victimes, c’est ce contraste avec la froideur des nazis, tout à leur tâche, qui marque, qui choque.

Comme cette courte séquence au procès de Nuremberg où tous déclarent calmement qu’ils ne sont pas responsables.

Un autre point important, qui peut apparaître comme un parti pris, mais qui relève aussi de son époque est que le mot « juif » n’est prononcé qu’une seule fois sur l’ensemble du documentaire. Chaque déporté est fondu dans un grand ensemble, victime de la même barbarie. Ce n’est qu’un peu plus tard, dans les années 1970 que l’accent sera mis sur les spécificité de la Shoah et de l’idéologie dont elle découle, avec en son centre l’antisémitisme.

Si cette approche se comprend au vu de l’angle pris par Alain Resnais, il n’en demeure pas moins une réelle limite dans la compréhension de l’horreur nazi.

Il représente ainsi une œuvre importante, d’une valeur certaine, mais qui évidemment est loin de se suffire pour représenter l’ampleur de la barbarie de ces années.

Notons quelques autres films documentaires de grande qualité et dont l’approche totalement différentes se complète bien :

-

Shoah, de Claude Lanzmann (1985), rassemblant une très grande quantité de témoignages sur près de dix heures.

-

De Nuremberg à Nuremberg, de Frédéric Rossif (1988) portant davantage sur le contexte politique du régime nazi.

-

Le Chagrin et la Pitié, de Marcel Ophuls (1971) présentant la vie dans la ville de Clermont-Ferrand de 1940 à 1944, et plus généralement en Auvergne.

Il est évidemment primordiale de poursuivre l’effort de recherche, de documentation, d’éducation ayant trait à la Seconde Guerre mondiale et à la barbarie nazi. L’Histoire de l’Humanité ne s’écrit jamais en ligne droite, et les démons d’hier peuvent toujours ressurgir dans le présent ou le futur tant que leur source n’aura pas été tari.

C’est le sens de la fameuse citation : « Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde », approximative traduction d’une réplique de la pièce de théâtre La Résistible Ascension d’Arturo Ui, de Bertold Brecht : « Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. »

Et c’est aussi en ce sens que ce termine Nuit et Brouillard, avec ce fort monologue :

« Neuf millions de morts hantent ce paysage.

Qui de nous veille de cet étrange observatoire, pour nous avertir de la venue des nouveaux bourreaux ? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre ? Quelque part parmi nous il reste des kapos chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus…

Il y a tous ceux qui n’y croyaient pas, ou seulement de temps en temps.

Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s’éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire, nous qui feignons de croire que tout cela est d’un seul temps et d’un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n’entendons pas qu’on crie sans fin. »

Voici pour finir quelques extraits du film et le témoignage d’un survivant des camps, Alain Stanké :

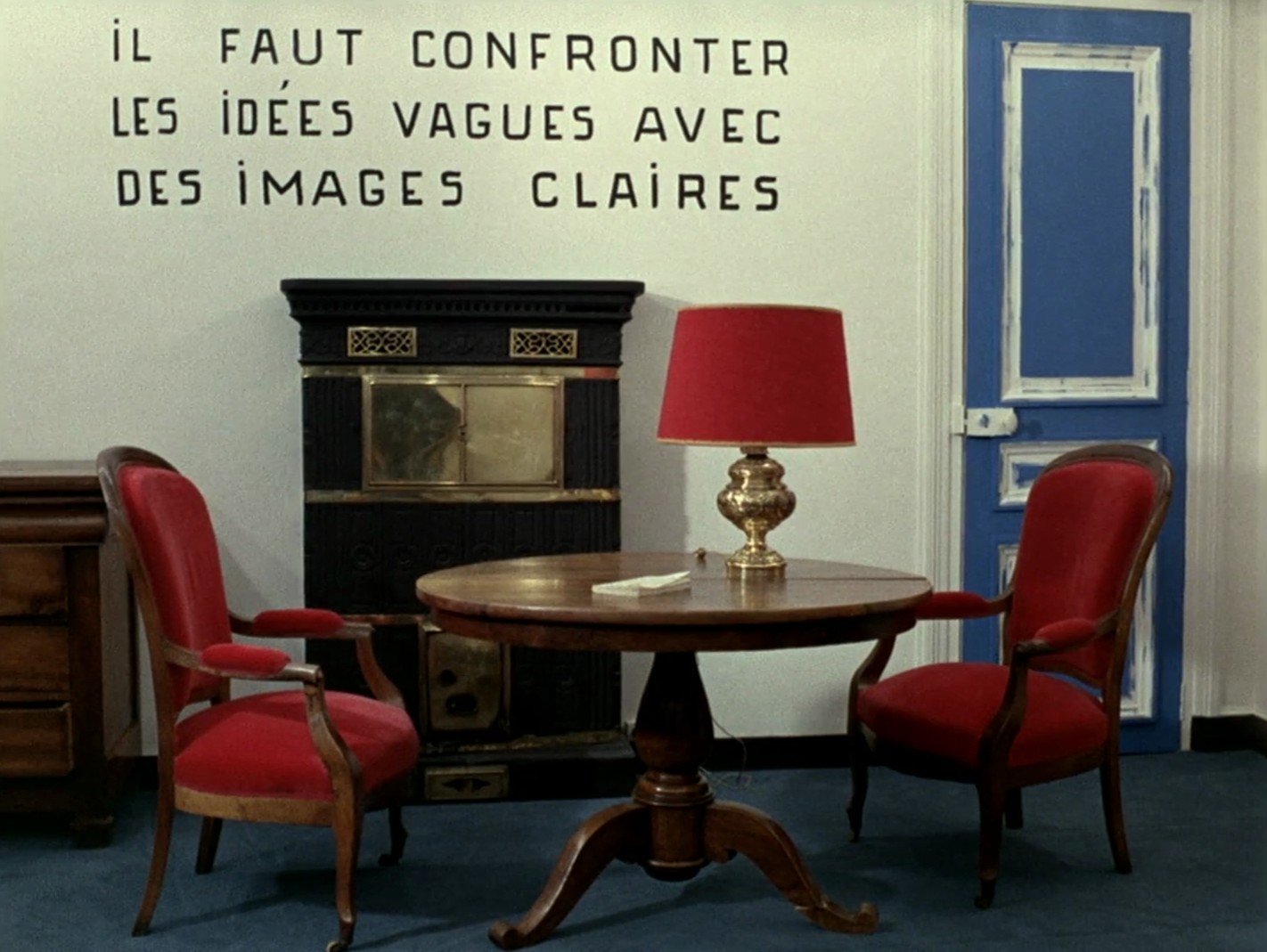

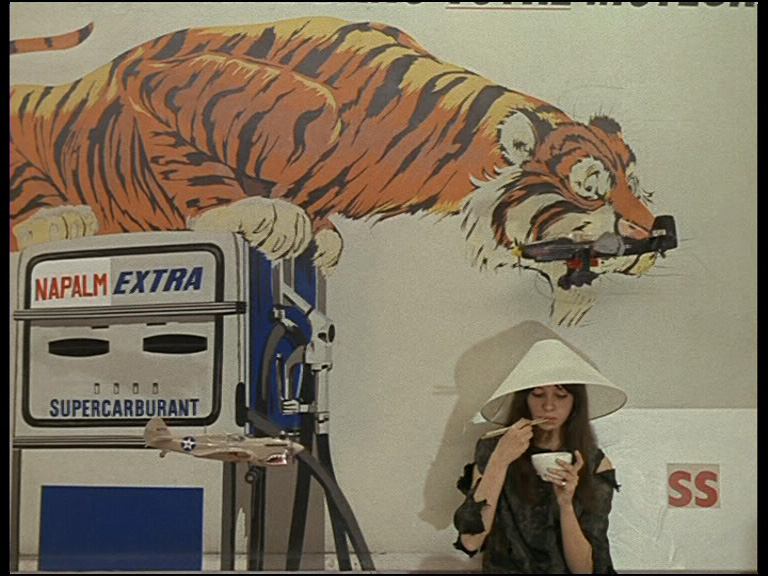

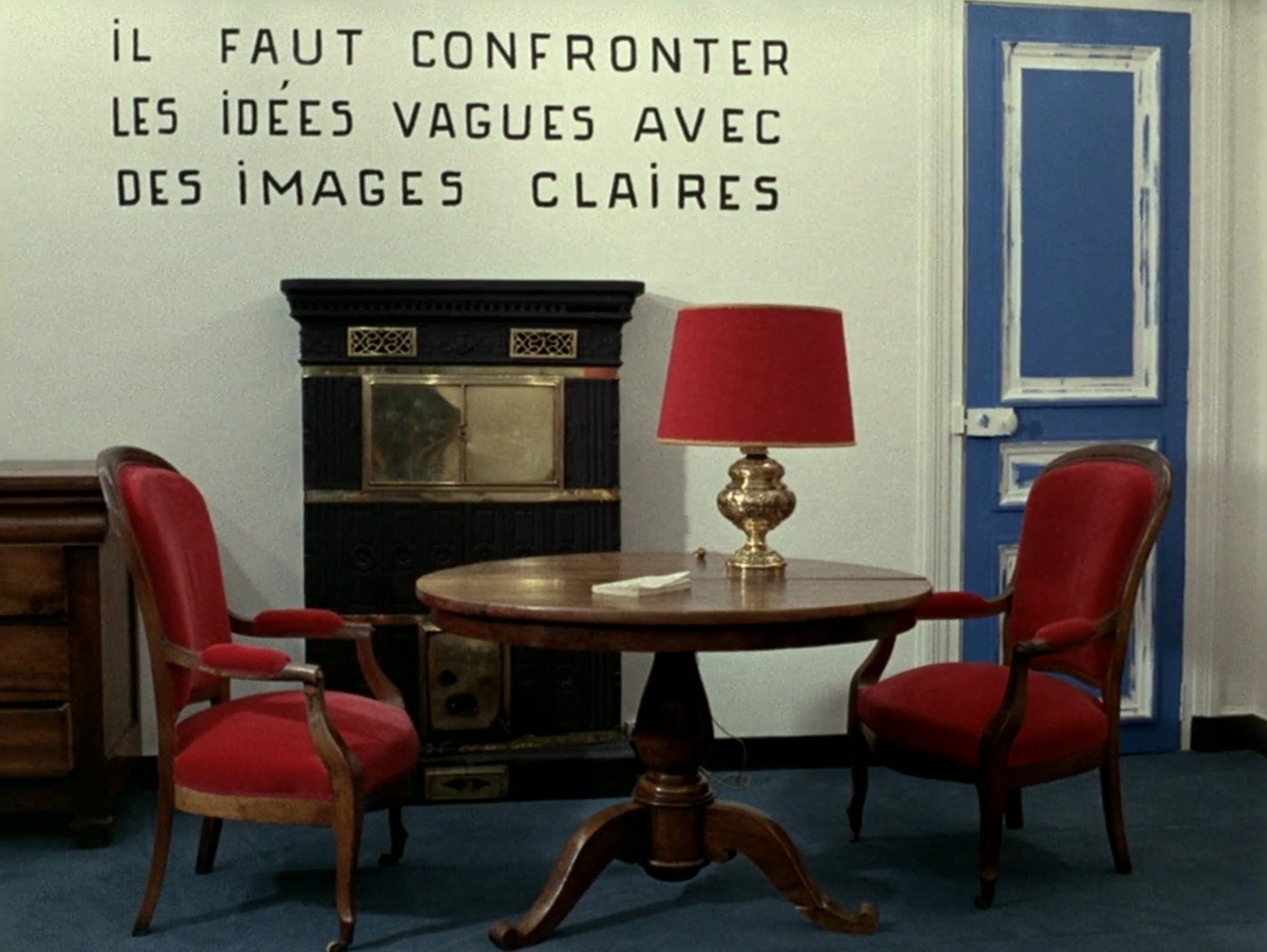

La fraîcheur du film La chinoise de Jean-Luc Godard ne tient pas seulement à la candeur des acteurs et actrices représentant des jeunes engagés dans les rangs « marxistes-léninistes » en mars 1967, ni à leur discours sur le blocage de l’université pour remettre en cause le régime annonçant directement mai 1968.

La fraîcheur du film La chinoise de Jean-Luc Godard ne tient pas seulement à la candeur des acteurs et actrices représentant des jeunes engagés dans les rangs « marxistes-léninistes » en mars 1967, ni à leur discours sur le blocage de l’université pour remettre en cause le régime annonçant directement mai 1968. Car, et c’est un phénomène tout à fait français ou plus précisément parisien, une partie significative des meilleurs étudiants parisiens, issus alors des familles les plus aisées, ont fait le choix dans la période 1967-1969 de s’identifier avec la révolution culturelle en Chine, avec le style de travail « marxiste-léniniste ».

Car, et c’est un phénomène tout à fait français ou plus précisément parisien, une partie significative des meilleurs étudiants parisiens, issus alors des familles les plus aisées, ont fait le choix dans la période 1967-1969 de s’identifier avec la révolution culturelle en Chine, avec le style de travail « marxiste-léniniste ». Jean-Luc Godard, avec ce collage, ce patchwork de moments où l’on discute et l’on fume, où l’on pose sa fragilité sentimentale et sa volonté d’aller de l’avant dans la révolution, où l’on revendique son besoin d’art, où l’on pose véritablement une identité en rupture tout en se sachant souvent soi-même d’origine bourgeoise, fait une véritable capture graphique d’un moment historique de grande signification.

Jean-Luc Godard, avec ce collage, ce patchwork de moments où l’on discute et l’on fume, où l’on pose sa fragilité sentimentale et sa volonté d’aller de l’avant dans la révolution, où l’on revendique son besoin d’art, où l’on pose véritablement une identité en rupture tout en se sachant souvent soi-même d’origine bourgeoise, fait une véritable capture graphique d’un moment historique de grande signification. La beauté, vivante et productive, est ici au cœur des exigences, mais on sait comment après mai 1968 le système profitera d’une vaste logique modernisatrice, où d’ailleurs Sade, Roger Planchon et Antoine Bourseiller auront plus que leur place !

La beauté, vivante et productive, est ici au cœur des exigences, mais on sait comment après mai 1968 le système profitera d’une vaste logique modernisatrice, où d’ailleurs Sade, Roger Planchon et Antoine Bourseiller auront plus que leur place ! Et pourquoi avoir intégré dans La chinoise une sorte de scénario, qui plus est emprunté au roman Les Démons de Fiodor Dostoïevski qui va à l’opposé du sens de l’engagement révolutionnaire ? Tout le film se focalise d’ailleurs sur un appartement bourgeois récupéré par des bourgeois.

Et pourquoi avoir intégré dans La chinoise une sorte de scénario, qui plus est emprunté au roman Les Démons de Fiodor Dostoïevski qui va à l’opposé du sens de l’engagement révolutionnaire ? Tout le film se focalise d’ailleurs sur un appartement bourgeois récupéré par des bourgeois. Après avoir intégré l’Institut fédéral d’État du cinéma (VGIK) en URSS en 1959, Andreï Tarkovski réalise plusieurs court-métrages, puis le moyen métrage Le rouleau compresseur et le violon, film pour enfant de fin d’étude.

Après avoir intégré l’Institut fédéral d’État du cinéma (VGIK) en URSS en 1959, Andreï Tarkovski réalise plusieurs court-métrages, puis le moyen métrage Le rouleau compresseur et le violon, film pour enfant de fin d’étude. On suit ainsi le jeune Ivan en pleine seconde guerre mondiale, qui a rejoint l’Armée Rouge en tant qu’éclaireur après l’assassinat de sa famille par les nazis.

On suit ainsi le jeune Ivan en pleine seconde guerre mondiale, qui a rejoint l’Armée Rouge en tant qu’éclaireur après l’assassinat de sa famille par les nazis.

Cette réduction à une tragédie est une absurdité insultant profondément le dynamisme de la société soviétique et même assimilant les Russes à des êtres passivement tourmentés pour l’éternité.

Cette réduction à une tragédie est une absurdité insultant profondément le dynamisme de la société soviétique et même assimilant les Russes à des êtres passivement tourmentés pour l’éternité. Et cette faiblesse psychologisante est typique des œuvres du « dégel » caractérisant l’accession de Nikita Khrouchtchev au poste de dirigeant du Parti Communiste d’Union Soviétique.

Et cette faiblesse psychologisante est typique des œuvres du « dégel » caractérisant l’accession de Nikita Khrouchtchev au poste de dirigeant du Parti Communiste d’Union Soviétique.

Chacun accumule de l’argent et des objets, chacun peut accumuler et dépenser tout son argent jusqu’à ce que son personnage meurt. Comme dans de nombreux jeux vidéos, le personnage ressuscite… mais il perd tout ce qu’il a accumulé jusque là.

Chacun accumule de l’argent et des objets, chacun peut accumuler et dépenser tout son argent jusqu’à ce que son personnage meurt. Comme dans de nombreux jeux vidéos, le personnage ressuscite… mais il perd tout ce qu’il a accumulé jusque là.

Mais si le film s’était contenté de n’avoir aucune profondeur, on pourrait le considérer comme un énième divertissement très bien réalisé graphiquement, rempli de références, mais surtout sans aucun intérêt, un énième film plat et infantilisant dans sa fascination pour les jeux vidéos et les super héros.

Mais si le film s’était contenté de n’avoir aucune profondeur, on pourrait le considérer comme un énième divertissement très bien réalisé graphiquement, rempli de références, mais surtout sans aucun intérêt, un énième film plat et infantilisant dans sa fascination pour les jeux vidéos et les super héros.

Il y a également eu un gros travail préalable des acteurs, d’immersion dans cette communauté de Pennsylvanie, afin de s’imprégner de l’ambiance et de renforcer les liens entre eux. Un des membres de la bande d’amis dans le film est d’ailleurs interprété par un acteur non professionnel, un ouvrier rencontré lors de la pré-production.

Il y a également eu un gros travail préalable des acteurs, d’immersion dans cette communauté de Pennsylvanie, afin de s’imprégner de l’ambiance et de renforcer les liens entre eux. Un des membres de la bande d’amis dans le film est d’ailleurs interprété par un acteur non professionnel, un ouvrier rencontré lors de la pré-production. Ce second acte est principalement marqué par la séquence de la roulette russe, ou les geôliers imposent aux soldats américains et à leurs alliés capturés le « jeu » de la roulette russe.

Ce second acte est principalement marqué par la séquence de la roulette russe, ou les geôliers imposent aux soldats américains et à leurs alliés capturés le « jeu » de la roulette russe.

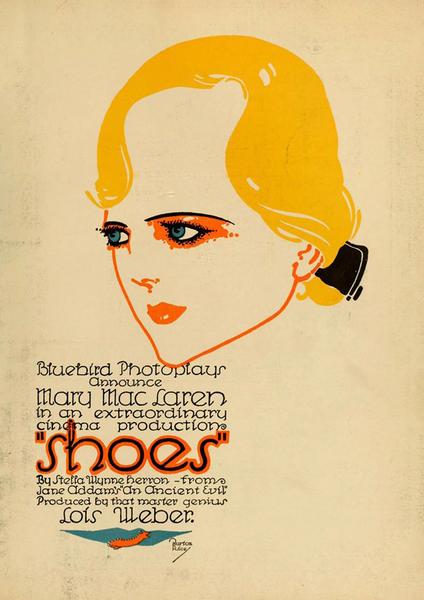

Shoes est un film de 45 minutes tourné par Lois Weber, réalisatrice phare du cinéma muet, sorti en 1916. Il s’agit encore des début du cinéma, dont l’invention coïncide avec celle du kinétographe (considéré comme la première caméra) par Thomas Edison en 1891.

Shoes est un film de 45 minutes tourné par Lois Weber, réalisatrice phare du cinéma muet, sorti en 1916. Il s’agit encore des début du cinéma, dont l’invention coïncide avec celle du kinétographe (considéré comme la première caméra) par Thomas Edison en 1891. On est ici plongée dans une réalité terrible, où maintenir sa dignité semble impossible puisque d’un côté il faut nourrir sa famille et de l’autre pour continuer à le faire la seule solution semble être de se compromettre.

On est ici plongée dans une réalité terrible, où maintenir sa dignité semble impossible puisque d’un côté il faut nourrir sa famille et de l’autre pour continuer à le faire la seule solution semble être de se compromettre.

Le scénario de cette bande dessinée italienne du tout début des années 1980 est un mélange de Blade Runner et de Robocop, même si ces œuvres ne sortiront qu’après. On est dans une ville géante, une Rome du future entièrement moderne consistant surtout en de gigantesques bas-fonds où règnent l’ultra-violence, les drogues et la décadence, avec des couches ultra-privilégiées vivant dans la décadence la plus outrancière.

Le scénario de cette bande dessinée italienne du tout début des années 1980 est un mélange de Blade Runner et de Robocop, même si ces œuvres ne sortiront qu’après. On est dans une ville géante, une Rome du future entièrement moderne consistant surtout en de gigantesques bas-fonds où règnent l’ultra-violence, les drogues et la décadence, avec des couches ultra-privilégiées vivant dans la décadence la plus outrancière. Mais il faut ici saisir la nature de ce choc. En filigrane, de par les nombreuses allusions politiques trouvées ici et là dont les nombreux marteaux et faucilles, on reconnaît tout à fait l’ambiance nihiliste qui a été celle de toute une frange des intellectuels de gauche en Italie après la période 1977-1982.

Mais il faut ici saisir la nature de ce choc. En filigrane, de par les nombreuses allusions politiques trouvées ici et là dont les nombreux marteaux et faucilles, on reconnaît tout à fait l’ambiance nihiliste qui a été celle de toute une frange des intellectuels de gauche en Italie après la période 1977-1982. RanXerox est pour cette raison une bande dessinée à la fois très vivante et horriblement glauque. C’est le besoin existentiel d’autre chose qui suinte de la bande dessinée qui sauve le tout, car sinon tout tombe des mains.

RanXerox est pour cette raison une bande dessinée à la fois très vivante et horriblement glauque. C’est le besoin existentiel d’autre chose qui suinte de la bande dessinée qui sauve le tout, car sinon tout tombe des mains. Il y a trois raisons amenant à cet état de fait. Tout d’abord, les personnages du film ne peuvent pas s’empêcher d’être eux-mêmes et cela est montré avec tellement de densité que cela en est perturbant pour des spectateurs français habitués au contrôle de soi ou au psycho-drame surjoué.

Il y a trois raisons amenant à cet état de fait. Tout d’abord, les personnages du film ne peuvent pas s’empêcher d’être eux-mêmes et cela est montré avec tellement de densité que cela en est perturbant pour des spectateurs français habitués au contrôle de soi ou au psycho-drame surjoué.

On ne s’y retrouve pas et le titre a été choisi pour montrer comment la vie reflétait de multiples aspects vécus, un miroir étant d’ailleurs présent dans de nombreuses scènes.

On ne s’y retrouve pas et le titre a été choisi pour montrer comment la vie reflétait de multiples aspects vécus, un miroir étant d’ailleurs présent dans de nombreuses scènes. Reste à savoir dans quel sens va cette interrogation : est-elle un fétiche de sa propre vie, une tentative de saisir la profondeur de sa vie, une réflexion sur l’existence à travers ou malgré la situation de l’Union Soviétique alors ?

Reste à savoir dans quel sens va cette interrogation : est-elle un fétiche de sa propre vie, une tentative de saisir la profondeur de sa vie, une réflexion sur l’existence à travers ou malgré la situation de l’Union Soviétique alors ?

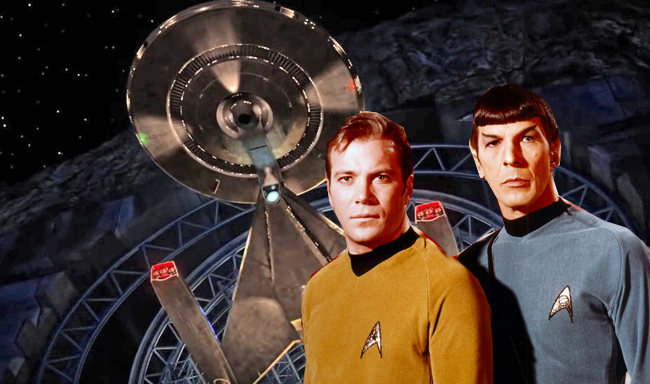

La première saison est dès le début, et jusqu’aux derniers épisodes diffusés, marquée par une guerre (celle avec l’empire Klingon) et elle est centrée sur la vie d’un personnage. Or, s’il y a des conflits et de guerre présents dans Star Trek, à aucun moment une guerre ne prend autant de place dans l’opus…

La première saison est dès le début, et jusqu’aux derniers épisodes diffusés, marquée par une guerre (celle avec l’empire Klingon) et elle est centrée sur la vie d’un personnage. Or, s’il y a des conflits et de guerre présents dans Star Trek, à aucun moment une guerre ne prend autant de place dans l’opus… Cette nouvelle série brise donc le fondement même du Star Trek de Gene Roddenberry : critiquer le présent à travers une utopie en évitant la personnalisation, même si c’est à travers des personnages que l’on découvre les événements.

Cette nouvelle série brise donc le fondement même du Star Trek de Gene Roddenberry : critiquer le présent à travers une utopie en évitant la personnalisation, même si c’est à travers des personnages que l’on découvre les événements.

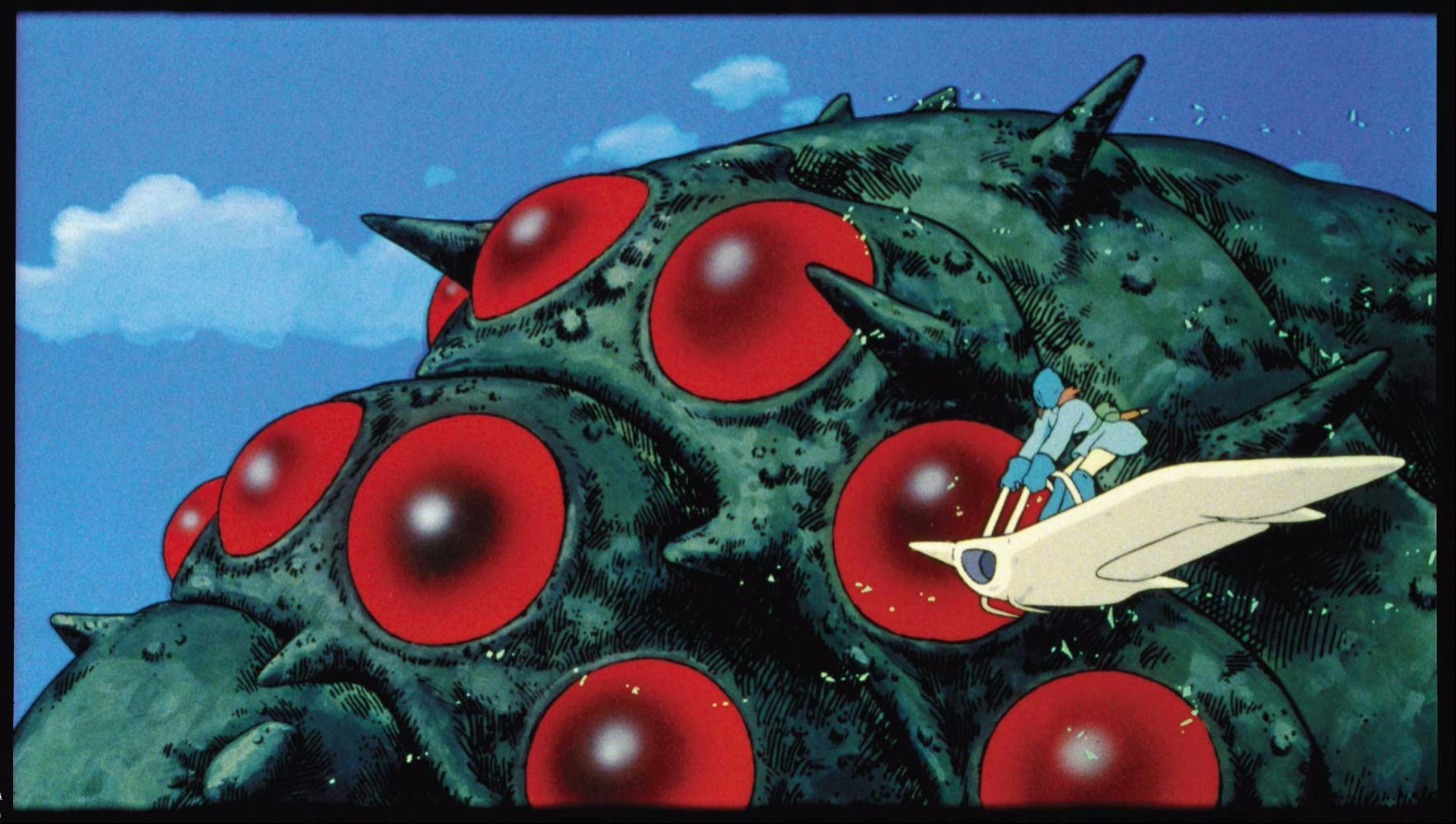

L’héroïne comprend que l’animal souffre mais ne réagit pas fermement : elle commence par accepter, puis tente de convaincre le capitaine qu’il faut arrêter. Pendant ce temps, les voyages continuent et le tardigrade alterne sa cellule de captivité et sa cellule de torture.

L’héroïne comprend que l’animal souffre mais ne réagit pas fermement : elle commence par accepter, puis tente de convaincre le capitaine qu’il faut arrêter. Pendant ce temps, les voyages continuent et le tardigrade alterne sa cellule de captivité et sa cellule de torture. La question qui est posée ici est celle de la vivisection. Mais elle est posée selon les critères de notre époque – et même pour notre époque, elle est posée d’une manière grossière. La poser de cette manière c’est admettre plus qu’à demi-mot que l’humanité sera toujours capable de barbarie dans deux siècles.

La question qui est posée ici est celle de la vivisection. Mais elle est posée selon les critères de notre époque – et même pour notre époque, elle est posée d’une manière grossière. La poser de cette manière c’est admettre plus qu’à demi-mot que l’humanité sera toujours capable de barbarie dans deux siècles.