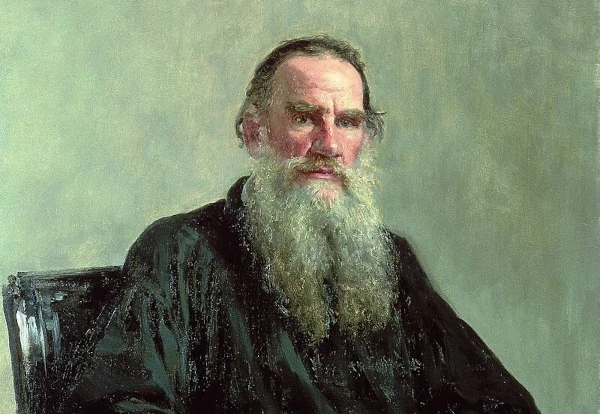

Léon Tolstoï est un titan, car en plus d’être un artiste réaliste à la plume géniale, il était capable de la meilleure des philosophies. L’ensemble est lié, naturellement.

Ce passage qui introduit le Livre III de Guerre & Paix est absolument incontournable. C’est, précisément au milieu du roman, une réflexion matérialiste saisissante sur la guerre et la destinés des hommes.

C’est extrêmement bien exprimé, d’une intelligence rare ; cela reflète d’autant mieux notre actualité, qui est celle d’une nouvelle guerre entre l’Occident et la Russie, avec notre pays la France en première ligne contre la Russie.

Il faut lire Léon Tolstoï, pour comprendre et combattre cette marche terrible vers la guerre, faisant qu‘il arriva ainsi que des millions d’hommes, répudiant tout bon sens et tout sentiment humain, se mirent en marche de l’Ouest vers l’Est pour aller massacrer leurs semblables…

Cultivons-nous et développons notre philosophie avec Léon Tolstoï pour être à la hauteur de l’époque ! Guerre à la guerre, à bas l’Otan, à bas les faiseurs de guerre Emmanuel Macron et Joe Biden, à bas le capitalisme ! Vive l’amitié universelle entre les peuples, vive la Gauche historique, vive le socialisme !

« À la fin de l’année 1811, les souverains de l’Europe occidentale renforcèrent leurs armements, et concentrèrent leurs troupes. En 1812, ces forces réunies, qui se composaient de millions d’hommes, y compris, et ceux qui les commandaient, et ceux qui devaient les approvisionner, se mettaient en marche vers les frontières de la Russie, qui, de son côté, dirigeait ses soldats vers le même but. Le 12 juin, les armées de l’Occident entrèrent en Russie, et la guerre éclata !…

C’est-à-dire qu’à ce moment eut lieu un événement en complet désaccord avec la raison et avec toutes les lois divines et humaines ! Ces millions d’êtres se livraient mutuellement aux crimes les plus odieux : meurtres, pillages, fraudes, trahisons, vols, incendies, fabrication de faux assignats… tous les forfaits étaient à l’ordre du jour, et en si grand nombre, que les annales judiciaires du monde entier n’auraient pu en fournir autant d’exemples pendant une longue suite de siècles !… Et cependant ceux qui les commettaient ne se regardaient pas comme criminels !

Où trouver les causes de ce fait aussi étrange que monstrueux ? Les historiens assurent naïvement qu’ils les ont découvertes dans l’insulte faite au duc d’Oldenbourg, dans la non observation du blocus continental, dans l’ambition effrénée de Napoléon, dans la résistance de l’Empereur Alexandre, dans les fautes de la diplomatie, etc., etc.

Il aurait donc suffi, s’il fallait les en croire, que Metternich, Roumiantzow ou Talleyrand eussent rédigé, entre une réception de cour et un raout, une note bien tournée, ou que Napoléon eût adressé à Alexandre un : « Monsieur mon frère, je consens à restituer le duché d’Oldenbourg… », pour que la guerre n’eût pas lieu ! On conçoit aisément que tel devait être le point de vue des contemporains.

Ainsi qu’il l’a dit plus tard à Sainte-Hélène, Napoléon attribuait exclusivement la guerre aux intrigues de l’Angleterre, tandis que de leur côté les membres du Parlement anglais donnaient pour prétexte son ambition insatiable ; le duc d’Oldenbourg, l’insulte dont il avait été l’objet ; les marchands, le blocus continental qui ruinait l’Europe ; les vieux soldats et les généraux, l’absolue nécessité de les employer activement ; les légitimistes, le devoir sacré de soutenir les bons principes ; les diplomates, l’alliance austro-russe de 1809, que l’on n’avait pas su dissimuler au cabinet des Tuileries, et la difficulté que présenterait la rédaction d’un mémorandum, portant, par exemple, le n° 178.

Ces raisons, jointes à une foule d’autres, d’une nature plus infime et provenant de la diversité des points de vue personnels, ont pu sans doute satisfaire les contemporains, mais pour nous, pour nous qui sommes la postérité, et qui envisageons dans son ensemble la grandeur de l’événement et qui en approfondissons la vraie raison d’être dans sa terrible réalité, elles ne sauraient nous paraître suffisantes. Nous ne saurions comprendre que des millions de chrétiens se soient entretués parce que Napoléon était un ambitieux, parce qu’Alexandre avait montré de la fermeté, l’Angleterre de la ruse, ou parce que le duc d’Oldenbourg avait été insulté !

Où est donc le lien entre ces circonstances et le fait même du meurtre et de la violence ? Pourquoi les habitants des gouvernements de Smolensk et de Moscou ont-ils été, en conséquence de semblables motifs, égorgés et ruinés par des milliers d’hommes venus du bout opposé de l’Europe ?

Nous ne sommes pas des historiens, et nous ne nous laissons pas entraîner à la recherche, plus ou moins subtile, des causes premières : aussi, nous contentons-nous de juger les événements avec notre simple bon sens, et plus nous les étudions de près, plus, nous leur trouvons de motifs véritables. De quelque façon qu’on les envisage, ils nous paraissent également justes ou également faux, si l’on en compare l’infime valeur intrinsèque avec l’importance des faits qui en ont été la conséquence, et nous restons convaincus que leur ensemble seul peut en donner une explication plausible.

Pris isolément, le refus de Napoléon, qui ne veut pas rappeler ses troupes en deçà de la Vistule, ou rendre le grand-duché au grand-duc d’Oldenbourg, nous paraît aussi valable, comme argument, que si l’on disait : S’il avait plu à un caporal français de quitter le service, et si son exemple avait été suivi par un grand nombre de ses camarades, le nombre des soldats aurait été trop réduit, la guerre serait, en conséquence, devenue impossible.

Sans doute, si Napoléon ne s’était point offensé de ce qu’on exigeait de lui, si l’Angleterre et le duc dépossédé n’avaient pas intrigué, si l’Empereur Alexandre n’avait pas été profondément froissé, si la Russie n’avait pas été gouvernée par un pouvoir autocratique, si les raisons qui ont amené la révolution française, la dictature et l’Empire n’avaient point existé, il n’y aurait pas eu de guerre ; mais, de même aussi, qu’une de ces causes vînt à manquer, et rien de ce qui est arrivé n’aurait eu lieu!

C’est donc de leur ensemble, et non de l’une d’elles en particulier, que les événements ont été la conséquence fatale : ILS SE SONT ACCOMPLIS PARCE QU’ILS DEVAIENT S’ACCOMPLIR, et il arriva ainsi que des millions d’hommes, répudiant tout bon sens et tout sentiment humain, se mirent en marche de l’Ouest vers l’Est pour aller massacrer leurs semblables, comme, quelques siècles auparavant, des hordes innombrables s’étaient précipitées de l’Est vers l’Ouest, en tuant tout sur leur passage !

Considérés par rapport à leur libre arbitre, les actes de Napoléon et d’Alexandre étaient aussi étrangers à l’accomplissement de tel ou tel événement que ceux du simple soldat que le recrutement ou le tirage au sort obligeait à faire la campagne.

Comment d’ailleurs aurait-il pu en être autrement ? Pour que leur volonté, maîtresse en apparence de tout diriger à leur gré, se fût exécutée, il aurait fallu le concours d’une infinité de circonstances ; il aurait fallu que ces milliers d’individus entre les mains desquels se trouvait la force agissante, que tous ces soldats qui se battaient, ou qui transportaient les canons et les vivres, consentissent à faire ce que leur ordonnaient ces deux faibles unités, et que leur soumission unanime fût motivée par des raisons aussi compliquées que diverses.

Le fatalisme est inévitable dans l’histoire si l’on veut en comprendre les manifestations illogiques, ou, du moins celles dont nous n’entrevoyons pas le sens et dont l’illogisme grandit à nos yeux, à mesure que nous nous efforçons de nous en rendre compte.

Tout homme vit pour soi, et jouit du libre arbitre nécessaire pour atteindre le but qu’il se propose. Il a, et il sent en lui la faculté de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose, mais, du moment qu’elle est faite, elle ne lui appartient plus, et elle devient la propriété de l’histoire, où elle trouve, en dehors du hasard, la place qui lui est assignée à l’avance.

La vie de l’homme est double : l’une, c’est la vie intime, individuelle, d’autant plus indépendante que les intérêts en seront plus élevés et plus abstraits ; l’autre, c’est la vie générale, la vie dans la fourmilière humaine, qui l’entoure de ses lois et l’oblige à s’y soumettre.

L’homme a beau avoir conscience de son existence personnelle, il est, quoi qu’il fasse, l’instrument inconscient du travail de l’histoire et de l’humanité. Plus il est placé haut sur l’échelle sociale, plus le nombre de ceux avec qui il est en rapport est considérable, plus il a de pouvoir, plus sont évidentes la prédestination et la nécessité inéluctable de chacun de ces actes :

LE CŒUR DES ROIS EST DANS LA MAIN DE DIEU !

LES ROIS SONT LES ESCLAVES DE L’HISTOIRE !

L’histoire, c’est-à-dire la vie collective de toutes les individualités, met à profit chaque minute de la vie des rois, et les fait concourir à son but particulier. Bien que Napoléon fût plus que jamais convaincu, en l’an de grâce 1812, qu’il dépendait de lui seul de verser ou de ne pas verser le sang de ses peuples, plus que jamais au contraire il était assujetti à ces ordres mystérieux de l’histoire qui le poussaient fatalement en avant, tout en lui laissant l’illusion de croire à son libre arbitre.

Ainsi donc, tout en obéissant, à leur insu, à la loi de la coïncidence des causes, ces hommes qui marchaient en foule vers l’Orient, pour tuer et massacrer leurs semblables, y étaient en même temps conduits par ces nombreuses et puériles raisons qui, aux yeux du vulgaire, motivaient cette terrible perturbation.

Ces raisons, on les connaît, c’étaient : la violation du blocus continental, le démêlé avec le duc d’Oldenbourg, l’entrée des troupes en Russie pour en obtenir, comme le croyait Napoléon, une neutralité armée, son goût effrénée pour la guerre, l’habitude qu’il en avait prise, jointe au caractère des Français, à l’entraînement général causé par le grandiose des préparatifs, aux dépenses qu’ils occasionnaient et à la nécessité par suite d’y trouver des compensations, aux honneurs enivrants qu’il avait reçus à Dresde, aux négociations diplomatiques qui, quoique animées, au dire des contemporains, d’un sincère désir de paix, n’avaient cependant abouti qu’à froisser les amours-propres de part et d’autre… et mille autres prétextes, plus ou moins bons, qui, tous réunis, n’avaient, en définitive, d’autre résultat que le fait qui devait fatalement s’accomplir.

Pourquoi une pomme tombe-t-elle quand elle est mûre ? Est-ce son poids qui l’entraîne ? Est-ce la queue du fruit qui meurt ? Est-ce le soleil qui la dessèche ? Est-ce le vent qui la détache, ou bien est-ce tout simplement que le gamin qui est au pied de l’arbre a une envie démesurée de la manger ?

Prise à part, aucune de ces raisons n’est la bonne. La chute de cette pomme est la résultante obligée de toutes les causes qui produisent l’acte le plus minime de la vie organique. Par conséquent le botaniste qui attribuera la chute de ce fruit à la décomposition du tissu cellulaire aura tout aussi raison que l’enfant qui l’attribuera à son désir de la croquer à belles dents et à la réalisation de son désir.

De même aura tort et raison à la fois celui qui dira que Napoléon a été à Moscou parce qu’il l’avait résolu, et qu’il y a trouvé sa perte parce que telle était la volonté d’Alexandre ; de même aura tort et raison celui qui assurera qu’une montagne pesant plusieurs millions de pouds (environ 20 kg, NDT) et sapée à sa base ne s’est écroulée qu’à la suite du dernier coup de pioche donné par le dernier terrassier !

Les prétendus grands hommes ne sont que les étiquettes de l’Histoire : ils donnent leurs noms aux événements, sans même avoir, comme les étiquettes, le moindre lien avec le fait lui-même. Aucun des actes de leur soi-disant libre arbitre n’est un acte volontaire : il est lié à priori à la marche générale de l’histoire et de l’humanité, et sa place y est fixée à l’avance de toute éternité. »