Que faire de cet assemblage de choses vécues que l’on continue de porter en soi ? Baudelaire dit qu’il ne le sait pas, mais il reconnaît qu’elles existent, et qu’elles le débordent.

« J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans » : cet alexandrin de Baudelaire, tiré du poème intitulé Spleen, laisse entrevoir de manière limpide l’origine de l’art, le fait que ce soit lié au vécu, que l’artiste puise dans le reflet de son expérience personnelle quelque chose qu’il entrevoit comme d’une dimension profonde, atteignant l’universel.

Ce que dit ici Baudelaire, n’importe quel artiste pourrait le dire, le sachant par définition, car l’art n’est pas un choix, c’est le produit d’un débordement en soi, d’une sorte de suraccumulation de données dans la vie, qu’il faut synthétiser sous une forme culturelle, pour ne pas se faire littéralement noyer.

Baudelaire a l’impression de se faire dépasser par ce que ses sens et sa vie psychique ont connu ; son vécu résonne en lui de manière ininterrompue, plein de vie, avec une formidable richesse. D’où l’impression de ne pas avoir vécu une simple vie, mais de très nombreuses vies, d’avoir vécu des choses nombreuses et intenses en même temps, de manière ininterrompue. Cela a besoin de sortir, cela ne peut pas rester en soi, on ne peut pas conserver tout cela en soi, c’est trop écrasant.

Afin de présenter cela, Baudelaire compare son cerveau à une pyramide, un cimetière, un abri pour plein de choses vécues, mais mortes ; il est marquant que Baudelaire reconnaisse ne pas savoir quoi faire de son vécu accumulé. Il ne voit aucune sortie possible, il cherche uniquement à faire comprendre qu’il est débordé.

Cela l’amène à se comparer lui-même à un vieux boudoir, à un sphinx oublié de tous et ne parvenant à s‘exprimer que lorsque le soleil se couche, c’est-à-dire lorsque la nuit tombe, que tout devient calme, que les nerfs et le psychisme se relâchent, permettant l’émergence d’une crise propre au « spleen », ce vague à l’âme engageant la personne dans tout son être.

Baudelaire témoigne ici très concrètement d’une incompréhension à réaliser un saut dans son travail d’artiste ; tel Proust, il plonge dans une expérience immédiate, la prenant tel quel, sans parvenir à rassembler le tout, à produire quelque chose avec cette matière première. C’est le fétiche de l’intensité vécue, qui va devenir le leitmotiv de l’art dit moderne et de l’art dit contemporain.

Le véritable art n’en reste pas à une accumulation primitive et la célébration des arts primitifs relève d’un simplisme outrancier propre à une lecture métaphysique et post-moderne de l’art. Il n’est pas étonnant que le surréalisme, si friand des « expériences intérieures » et du culte du rêve, ait été si fasciné par ce qui serait une expression directe, simple, d’une expérience vécue par un être primitif, d’une société tribale.

Le véritable art exige de la complexité, de la mise en forme de différents niveaux d’expression artistique ; il répugne à une simplicité directe, élémentaire. Le véritable art demande que le matériau de l’artiste – ses propres nerfs, son psychisme, son vécu, ses sens, ses souvenirs, ses sensations – soient orchestrés pour se dépasser, pour se fondre dans une œuvre esthétique qui témoigne de ce qu’il y a d’universel dans ce qu’il y a de personnel.

Chaque personne est en effet directement lié à l’art véritable, car pouvant reconnaître ce qu’il y a, dans cette œuvre extérieure à soi, qui relève pourtant de soi-même, dans son vécu le plus intime. Il n’y a pas d’art sans reconnaissance de l’universalité de l’être humain.

Et comme tous les êtres humains connaissent une telle accumulation, cela amène inévitablement à la problématique comme quoi chaque personne devrait développer une forme artistique ! Sans cela, c’est l’implosion ou l’explosion, car on n’accumule pas autant de vécu sans avoir à le porter par les nerfs et par le psychisme.

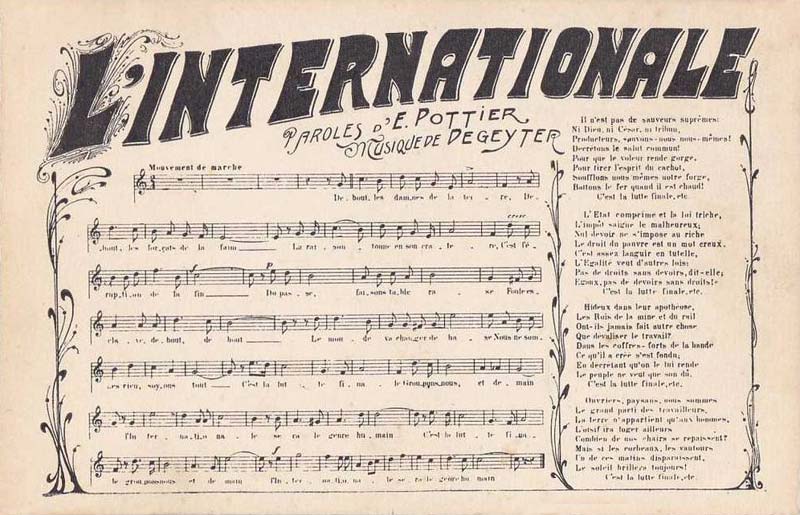

Ce qu’on appelle folie n’est bien souvent qu’une incapacité à s’exprimer par la transformation, la transformation du monde par le travail, la transformation de son vécu par l’œuvre artistique. William Morris, cet immense artiste disciple de Karl Marx et relevant du mouvement Arts & crafts, a tout à fait raison d’affirmer que dans la société de l’avenir, dans le socialisme, chaque personne développera ses capacités artistiques.

Par respect pour le poète, concluons sur son écrit, un poème par ailleurs peu intéressant en soi, relevant du Parnasse, avec ce ton mièvre et lancinant focalisé sur la définition esthétisante d’objets pittoresques.

Spleen

J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.

Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans,

De vers, de billets doux, de procès, de romances,

Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances,

Cache moins de secrets que mon triste cerveau.

C’est une pyramide, un immense caveau,

Qui contient plus de morts que la fosse commune.

— Je suis un cimetière abhorré de la lune,

Où comme des remords se traînent de longs vers

Qui s’acharnent toujours sur mes morts les plus chers.

Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées,

Où gît tout un fouillis de modes surannées,

Où les pastels plaintifs et les pâles Boucher

Seuls, respirent l’odeur d’un flacon débouché.Rien n’égale en longueur les boiteuses journées,

Quand sous les lourds flocons des neigeuses années

L’ennui, fruit de la morne incuriosité,

Prend les proportions de l’immortalité.

— Désormais tu n’es plus, ô matière vivante!

Qu’un granit entouré d’une vague épouvante,

Assoupi dans le fond d’un Sahara brumeux;

Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux,

Oublié sur la carte, et dont l’humeur farouche

Ne chante qu’aux rayons du soleil qui se couche.